わかってない奴がわかったつもりで書き留める超準解析(その20) [数学]

【超準解析について生半可な知識しかない僕が、わかったつもりの内容をちょっとずつ書き留めていきます。不正確な内容や誤りもあることをご承知ください。】

(20) 直積空間とカントール空間

本記事では、直積空間を超準的に扱うことを考えます。

1. 直積空間のモナド

$I$ を添字集合とする集合族 $\{ \, X_i \, \}_{i \in I}$ があるとき、直積集合 $\prod_{i \in I} X_i$ が定まります(超冪を構成した時に用いた $I$ とは無関係です)。これは、$I$ から $\bigcup_{i \in I} X_i$ への写像 $x$ のうち、

\begin{equation*}

\forall i \in I \,( x(i) \in X_i )

\end{equation*}

をみたすものの全体です。特に $X_i$ が全て同じ $X$ の場合は、$\prod_{i \in I} X$ は $I$ から $X$ への写像の全体となり、本記事ではこれを ${}^IX$ で表します( $X^I$ で表す流儀もあります)。

以下では $\prod_{i \in I} X_i$ を簡単に $\hat{X}$ とおいて、$\hat{X}$ の超準モデル ${}^*\hat{X}$ について考えます。

一般に、集合 $W$ の全ての元が集合 $X$ から集合 $Y$ への写像であるとき、写像の定義より

\begin{equation*}

\forall w \in W \, ( \forall z \in w \, \exists x \in X \, \exists y \in Y \, ( z = \langle x, y \rangle ) \land \forall x \in X \, \exists ! y \in Y \, ( \langle x, y \rangle \in w ) )

\end{equation*}

が成り立つので、移行原理より、

\begin{equation*}

\forall w \in {}^*W \, ( \forall z \in w \, \exists x \in {}^*X \, \exists y \in {}^*Y \, ( z = \langle x, y \rangle ) \land \forall x \in {}^*X \, \exists ! y \in {}^*Y \, ( \langle x, y \rangle \in w ) )

\end{equation*}

が成り立ち、従って ${}^*W$ の全ての元は集合 ${}^*X$ から集合 ${}^*Y$ への写像になります。そこで、$\hat{X}$ の元は $I$ から $\bigcup_{i \in I} X_i$ への写像なので、${}^*\hat{X}$ の元は ${}^*I$ から ${}^*(\bigcup_{i \in I} X_i)$ への写像です。任意の $i \in I$ に対して

\begin{equation*}

\forall x \in \hat{X} \,( x(i) \in X_i )

\end{equation*}

が成り立つので、移行原理より任意の $i \in I$ に対して

\begin{equation} \tag{1}

\forall x \in {}^*\hat{X} \,( x(i) \in {}^*X_i )

\end{equation}

が成り立ちます。

ここで、各 $X_i$ が開集合族 $\mathcal{O}_i$ によって位相空間となっているとすると、直積集合 $\hat{X}$ の部分集合の族

は $\hat{X}$ の開基の条件を満たすので、これによって $\hat{X}$ の位相(直積位相)が定まります。このとき、モナドについて次の定理が成立します。

(証明)

($\rightarrow$ の証明)ある $u \in \mathrm{monad}_{\hat{X}}(x)$ が $\lnot ( \forall i \in I \, ( u(i) \in \mathrm{monad}_{X_i}(x(i)) ) )$ をみたすと仮定して矛盾を導く。このとき $\exists i \in I \, ( u(i) \notin \mathrm{monad}_{X_i}(x(i)) )$ であるから、これをみたす $i$ をひとつ取って $i_0$ とおく。$u(i_0) \notin \mathrm{monad}_{X_{i_0}}(x(i_0))$ だから、$X_{i_0}$ における $x(i_0)$ の近傍 $A_{i_0}$ で $u(i_0) \notin {}^*A_{i_0}$ となるものがとれる。$i \neq i_0$ に対して $A_i = X_i$ として $\hat{A} = \prod_{i \in I} A_i$ とおくと、$\hat{A}$ は $\hat{X}$ における $x$ の近傍になるから、$u \in \mathrm{monad}_{\hat{X}}(x)$ より $u \in {}^*\hat{A}$ である。しかし $\forall z \in \hat{A} \, ( z(i_0) \in A_{i_0} )$ と移行原理より $\forall z \in {}^*\hat{A} \, ( z(i_0) \in {}^*A_{i_0} )$ だから、$u(i_0) \in {}^*A_{i_0}$ でなければならず、矛盾を生じる。

($\leftarrow$ の証明)ある $u \in {}^*\hat{X}$ が $\forall i \in I \, ( u(i) \in \mathrm{monad}_{X_i}(x(i)) )$ かつ $u \notin \mathrm{monad}_{\hat{X}}(x)$ と仮定して矛盾を導く。このとき $\hat{X}$ における $x$ の近傍 $\hat{A}$ で $u \notin {}^*\hat{A}$ となるものがとれる。直積位相の定義から、$\hat{A} \supseteq \hat{B} = \prod_{i \in I} B_i$ で各 $B_i$ は $x(i)$ の開近傍、かつ有限個の $i$ を除き $B_i = X_i$ となるような $\hat{B}$ がある。その有限個の $i$ を $i_1, i_2, \cdots , i_n$ とおくと、

\begin{equation*}

\forall z \in \hat{X} \, ( z \in \hat{B} \leftrightarrow z(i_1) \in B_{i_1} \land z(i_2) \in B_{i_2} \land \cdots \land z(i_n) \in B_{i_n} )

\end{equation*}

であり、移行原理より、

\begin{equation*}

\forall z \in {}^*\hat{X} \, ( z \in {}^*\hat{B} \leftrightarrow z(i_1) \in {}^*B_{i_1} \land z(i_2) \in {}^*B_{i_2} \land \cdots \land z(i_n) \in {}^*B_{i_n} )

\end{equation*}

である。一方、$\forall i \in I \, ( u(i) \in \mathrm{monad}_{X_i}(x(i)) )$ かつ各 $B_i$ が $x(i)$ の近傍であることから、

\begin{equation*}

u(i_1) \in {}^*B_{i_1} \land u(i_2) \in {}^*B_{i_2} \land \cdots \land u(i_n) \in {}^*B_{i_n}

\end{equation*}

これより $u \in {}^*\hat{B} \subseteq {}^*\hat{A}$ となって $u \notin {}^*\hat{A}$ と矛盾する。□

この定理から、特に $I$ が有限集合のときには次が成立します(第19回【補題1】と数学的帰納法を用いても証明できます)。

(証明)$I$ が有限集合のときは、${}^*I = I$ かつ ${}^*(\bigcup_{i \in I} X_i) = \bigcup_{i \in I} {}^*X_i$ であるから、${}^*\hat{X}$ の元は $I$ から $\bigcup_{i \in I} {}^*X_i$ への写像である。従って【定理1】より$(2)$が成り立つ。□

2. 直積空間の諸性質

【定理1】を使うと、位相空間におけるいくつかの性質が直積空間にも引き継がれることが機械的に証明できます。まずは閉集合から。

(証明)$\hat{A} = \prod_{i \in I} A_i$ とおく。

$\hat{A}$ が閉集合でないと仮定すると、第17回【定理3】 ii) より $\mathrm{monad}_{\hat{X}}(x) \cap {}^*\hat{A} \neq \emptyset$ となる $x \in \hat{X} \setminus \hat{A}$ が存在する。$x \notin \hat{A}$ だから、ある $i_0 \in I$ について $x(i_0) \notin A_{i_0}$ である。一方、ある $u \in {}^*\hat{X}$ に対して $u \in \mathrm{monad}_{\hat{X}}(x) \cap {}^*\hat{A}$ であるから、【定理1】より $u(i_0) \in \mathrm{monad}_{X_{i_0}}(x(i_0))$ である。さらに$(1)$を導いた移行原理を同様に $\hat{A}$ に適用すると $u(i_0) \in {}^*A_{i_0}$ がいえるから、$u(i_0) \in \mathrm{monad}_{X_{i_0}}(x(i_0)) \cap {}^*A_{i_0}$ より $\mathrm{monad}_{X_{i_0}}(x(i_0)) \cap {}^*A_{i_0} \neq \emptyset$ である。$A_{i_0}$ は閉集合で $x(i_0) \in X_{i_0}$ だから、第17回【定理3】 ii) より $x(i_0) \in A_{i_0}$ となり、矛盾を生じる。□

なお、開集合の直積は必ずしも開集合にはなりません。

次にコンパクト性について。

(証明)任意に $u \in {}^*\hat{X}$ をとる。任意の $i \in I$ に対して $u(i) \in {}^*X_i$ であり、$X_i$ がコンパクトだから、第17回【定理5】よりある $x_i \in X_i$ に対して $u(i) \in \mathrm{monad}_{X_i}(x_i)$ となる。$\forall i \in I \, (x(i) = x_i)$ となるように $x \in \hat{X}$ を定めると、

\begin{equation*}

\forall i \in I \, ( u(i) \in \mathrm{monad}_{X_i}(x(i)) )

\end{equation*}

であるから、【定理1】より $u \in \mathrm{monad}_{\hat{X}}(x)$ である。従って再び第17回【定理5】より $\hat{X}$ はコンパクトである。□

同様にして、分離公理に関する次の定理も証明できます。

(証明)

i) $\hat{X}$ が $\mathrm{T}_1$ でないと仮定する。第17回【定理4】 i) より、$x \neq y \land y \in \mathrm{monad}_{\hat{X}}(x)$ となる $x,y \in \hat{X}$ が存在する。$x \neq y$ だから、ある $i_0 \in I$ に対して $x(i_0) \neq y(i_0)$ となるが、$x(i_0), y(i_0) \in X_{i_0}$ かつ $X_{i_0}$ が $\mathrm{T}_1$ だから、第17回【定理4】 i) より $y(i_0) \notin \mathrm{monad}_{X_{i_0}}(x(i_0))$ である。一方、$y \in \mathrm{monad}_{\hat{X}}(x)$ と【定理1】より $y(i_0) \in \mathrm{monad}_{X_{i_0}}(x(i_0))$ が従うから、矛盾を生じる。

ii) $\hat{X}$ が $\mathrm{T}_2$ でないと仮定する。第17回【定理4】 ii) より、$x \neq y \land \mathrm{monad}_{\hat{X}}(x) \cap \mathrm{monad}_{\hat{X}}(y) \neq \emptyset$ となる $x,y \in \hat{X}$ が存在する。$x \neq y$ だから、ある $i_0 \in I$ に対して $x(i_0) \neq y(i_0)$ となるが、$x(i_0), y(i_0) \in X_{i_0}$ かつ $X_{i_0}$ が $\mathrm{T}_2$ だから、第17回【定理4】 ii) より $\mathrm{monad}_{X_{i_0}}(x(i_0)) \cap \mathrm{monad}_{X_{i_0}}(y(i_0)) = \emptyset$ である。一方、$\mathrm{monad}_{\hat{X}}(x) \cap \mathrm{monad}_{\hat{X}}(y) \neq \emptyset$ より $u \in \mathrm{monad}_{\hat{X}}(x) \cap \mathrm{monad}_{\hat{X}}(y)$ となる $u \in {}^*\hat{X}$ が存在し、【定理1】より $u(i_0) \in \mathrm{monad}_{X_{i_0}}(x(i_0)) \cap \mathrm{monad}_{X_{i_0}}(y(i_0))$ が従うから、$\mathrm{monad}_{X_{i_0}}(x(i_0)) \cap \mathrm{monad}_{X_{i_0}}(y(i_0)) \neq \emptyset$ となって矛盾を生じる。□

また、連続写像に関する定理を用いると、次が証明できます。

(証明)任意に $x \in \hat{X}$ と $u \in \mathrm{monad}_{\hat{X}}(x)$ をとる。任意に $i \in I $ をとると、【定理1】より $u(i) \in \mathrm{monad}_{X_i}(x(i))$ である。一方、

\begin{equation*}

\forall z \in \hat{X} \, ( p_i(z) = z(i) )

\end{equation*}

と移行原理より、

\begin{equation*}

\forall z \in {}^*\hat{X} \, ( {}^*p_i(z) = z(i) )

\end{equation*}

であるから、${}^*p_i(u) = u(i) \in \mathrm{monad}_{X_i}(x(i)) = \mathrm{monad}_{X_i}(p_i(x))$ となり、第19回【定理2】より $p_i$ は $\hat{X}$ で連続である。□

どの性質も、極めて機械的に証明できることがわかります。

3. カントール空間

本節の議論の応用例として、カントール空間について考察してみます。

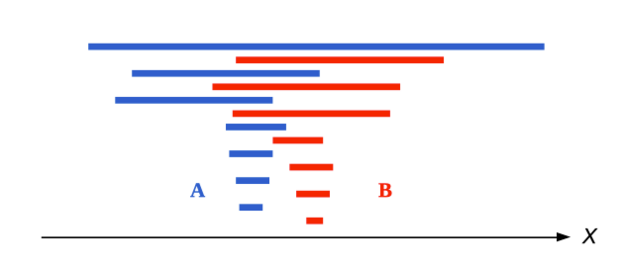

自然数の全体 $\mathbb{N}$ から$2$元集合 $\{ \, 0, 1 \, \}$(この集合を $2$ で表します) への写像の全体 ${}^{\mathbb{N}}2 \, ( \, = \prod_{i \in \mathbb{N}} 2 \, )$ を考え、$2$ に離散位相を入れて ${}^{\mathbb{N}}2$ を直積位相空間と考えます。明らかに $2$ はコンパクトだから、【定理4】(チコノフの定理)より ${}^{\mathbb{N}}2$ もコンパクトです。一方、区間 $[ 0, 1 ]$ に属する実数のうち$3$進法無限小数表記で$0$と$2$だけしか現れないようなものの全体 $\mathcal{C}$ は「カントール集合」と呼ばれますが(下図を参照)、これを$1$次元ユークリッド空間 $\mathbb{R}$ の部分位相空間と考えると、$\mathbb{R}$ において有界閉集合なのでこれもコンパクトです。これら ${}^{\mathbb{N}}2$ と $\mathcal{C}$ は実は同相であり、どちらも「カントール空間」と呼ばれる位相空間の一つです。このことを以下で超準的手法を用いて証明します。

$x \in {}^{\mathbb{N}}2$ に対し、無限級数 $\displaystyle \sum_{i = 0}^\infty 2 x(i) / 3^{i+1}$ は $\mathbb{R}$ 内で収束するので、その和となる実数値を対応させる写像を $f$ とおくと、$f$ は ${}^{\mathbb{N}}2$ から $\mathcal{C}$ への全単射になります。従ってこの $f$ が連続写像であることを証明すれば、${}^{\mathbb{N}}2$ がコンパクト、$\mathbb{R}$ がハウスドルフ(従って $\mathcal{C}$ もハウスドルフ)なので、第19回【定理6】によって ${}^{\mathbb{N}}2$ と $\mathcal{C}$ が同相であることが示されます。第19回【定理2】を使ってこれを示すのですが、その概略は次のとおりです。

任意に $x \in {}^{\mathbb{N}}2$ をとり、その $x$ に対して任意に $u \in \mathrm{monad}_{{}^{\mathbb{N}}2}(x)$ をとります。$u \in {}^*( {}^{\mathbb{N}}2 )$ なので $u$ は ${}^*\mathbb{N}$ から $2 \, ( ={}^*2 )$ への写像であり、$i \in \mathbb{N}$ に対しては【定理1】より($2$ には離散位相が入るから) $u(i) \in \mathrm{monad}_2(x(i)) = \{ x(i) \}$ なので $u(i) = x(i)$ になります。この $u$ に対する ${}^*f(u)$ は超実数体 ${}^*\mathbb{R}$ における無限級数の和として $\displaystyle {}^*f(u) = {}^*\sum_{i = 0}^\infty 2 u(i) / 3^{i+1}$ となるので、その標準部分は実数体 $\mathbb{R}$ における無限級数の和として

\begin{equation} \tag{3}

\mathrm{st}({}^*f(u)) = \sum_{i = 0}^\infty 2 u(i) / 3^{i+1} = \sum_{i = 0}^\infty 2 x(i) / 3^{i+1} = f(x)

\end{equation}

となります。従って第18回【定理1】より ${}^*f(u) \in \mathrm{monad}_\mathbb{R}(x) \cap {}^*\mathcal{C} = \mathrm{monad}_\mathcal{C}(x)$ となるので、第19回【定理2】より $f$ は任意の $x \in {}^{\mathbb{N}}2$ で連続となり、証明が完了します。

この概略の最後の部分(「超実数体 ${}^*\mathbb{R}$ における無限級数の和」以降)は少々直感的にすぎるので、もう少し精密に考えてみます。$z \in {}^{\mathbb{N}}2$ に対する無限級数 $\displaystyle \sum_{i = 0}^\infty 2 z(i) / 3^{i+1}$ は常に $f(z)$ に収束するので、

\begin{equation} \tag{4}

\forall z \in {}^{\mathbb{N}}2 \, \forall \epsilon \in \mathbb{R}^+ \, \exists n \in \mathbb{N} \, \forall k \in \mathbb{N} \, ( k \ge n \to \left| f(z) - \sum_{i = 0}^k 2 z(i) / 3^{i+1} \right| < \epsilon)

\end{equation}

が成り立ちます( $\mathbb{R}^+$ は正実数の全体)。すると移行原理によって、

\begin{equation} \tag{5}

\forall z \in {}^*( {}^{\mathbb{N}}2 ) \, \forall \epsilon \in {}^*\mathbb{R}^+ \, \exists n \in {}^*\mathbb{N} \, \forall k \in {}^*\mathbb{N} \, ( k \ge n \to \left| {}^*f(z) - {}^*\sum_{i = 0}^k 2 z(i) / 3^{i+1} \right| < \epsilon)

\end{equation}

が成り立ちます。そこで $u \in {}^*( {}^{\mathbb{N}}2 )$ に対して任意に正実数 $\epsilon$ をとり、$\mathbb{R}$ における無限級数 $\displaystyle \sum_{i = 0}^\infty 2 u(i) / 3^{i+1}$ の和を $s$ とおくと、$(4)$より十分大きな自然数 $m$ をとると、

\begin{equation*}

\left| s - \sum_{i = 0}^m 2 u(i) / 3^{i+1} \right| < \epsilon

\end{equation*}

が成り立ち、また$(5)$より十分大きな超自然数 $n ( > m)$ をとると、

\begin{equation*}

\left| {}^*f(u) - {}^*\sum_{i = 0}^n 2 u(i) / 3^{i+1} \right| < \epsilon

\end{equation*}

が成り立ちます。そして、

\begin{eqnarray*}

\left| {}^*\sum_{i = 0}^n 2 u(i) / 3^{i+1} - \sum_{i = 0}^m 2 u(i) / 3^{i+1} \right| &=& {}^*\sum_{i = m + 1}^n 2 u(i) / 3^{i+1} \le {}^*\sum_{i = m + 1}^n 2 / 3^{i+1} = \frac{1}{3^{m+1}}-\frac{1}{3^{n+1}} \\

&<& \frac{1}{3^{m+1}}

\end{eqnarray*}

であることから、$m$ を十分大きくとると、

\begin{equation*}

\left| {}^*\sum_{i = 0}^n 2 u(i) / 3^{i+1} - \sum_{i = 0}^m 2 u(i) / 3^{i+1} \right| < \epsilon

\end{equation*}

となるようにできます。これらより、

\begin{eqnarray*}

&&\left| {}^*f(u) - s \right| \\

&\le& \left| {}^*f(u) - {}^*\sum_{i = 0}^n 2 u(i) / 3^{i+1} \right| + \left| {}^*\sum_{i = 0}^n 2 u(i) / 3^{i+1} - \sum_{i = 0}^m 2 u(i) / 3^{i+1} \right| + \left| \sum_{i = 0}^m 2 u(i) / 3^{i+1} -s \right| \\

&<& 3 \epsilon

\end{eqnarray*}

となり、$\epsilon \in \mathbb{R}^+$ は任意なので $\left| {}^*f(u) - s \right| \approx 0$ すなわち $\mathrm{st}({}^*f(u)) = s$ が成り立ちます。これで証明中の($3$)の最初の等号部分が厳密に示されました。

以上で、少し回りくどかったですが、超準的手法を用いて2種類のカントール空間 ${}^{\mathbb{N}}2$ と $\mathcal{C}$ が同相であることを示すことができました。

注意すべきは、「 ${}^{\mathbb{N}}2$ の元は $0$ または $1$ の無限列なので、2進法の無限小数と対応するから、${}^{\mathbb{N}}2$ と実数の区間 $[ 0, 1 ]$ が同相になるのではないのか?」と早とちりしてはいけないということです。$x \in {}^{\mathbb{N}}2$ に無限級数 $\displaystyle \sum_{i = 0}^\infty x(i) / 2^{i+1}$ を対応させると、例えば2進法無限小数 $0.011111 \cdots$ は $0.100000 \cdots$ と実数として等しいので、この対応では ${}^{\mathbb{N}}2$ と $[ 0, 1 ]$ が1対1になりません。一方、先ほどの証明の方法で ${}^{\mathbb{N}}2$ の元に3進法無限小数を対応させると、例えば $0.022222 \cdots = 0.100000 \cdots$ ですが、後者は $1$ を含むので ${}^{\mathbb{N}}2$ の元に対応せず、従ってこちらの対応だと ${}^{\mathbb{N}}2$ と $\mathcal{C}$ が1対1になるのです。

(続く)(前記事)(目次)

(20) 直積空間とカントール空間

本記事では、直積空間を超準的に扱うことを考えます。

1. 直積空間のモナド

$I$ を添字集合とする集合族 $\{ \, X_i \, \}_{i \in I}$ があるとき、直積集合 $\prod_{i \in I} X_i$ が定まります(超冪を構成した時に用いた $I$ とは無関係です)。これは、$I$ から $\bigcup_{i \in I} X_i$ への写像 $x$ のうち、

\begin{equation*}

\forall i \in I \,( x(i) \in X_i )

\end{equation*}

をみたすものの全体です。特に $X_i$ が全て同じ $X$ の場合は、$\prod_{i \in I} X$ は $I$ から $X$ への写像の全体となり、本記事ではこれを ${}^IX$ で表します( $X^I$ で表す流儀もあります)。

以下では $\prod_{i \in I} X_i$ を簡単に $\hat{X}$ とおいて、$\hat{X}$ の超準モデル ${}^*\hat{X}$ について考えます。

一般に、集合 $W$ の全ての元が集合 $X$ から集合 $Y$ への写像であるとき、写像の定義より

\begin{equation*}

\forall w \in W \, ( \forall z \in w \, \exists x \in X \, \exists y \in Y \, ( z = \langle x, y \rangle ) \land \forall x \in X \, \exists ! y \in Y \, ( \langle x, y \rangle \in w ) )

\end{equation*}

が成り立つので、移行原理より、

\begin{equation*}

\forall w \in {}^*W \, ( \forall z \in w \, \exists x \in {}^*X \, \exists y \in {}^*Y \, ( z = \langle x, y \rangle ) \land \forall x \in {}^*X \, \exists ! y \in {}^*Y \, ( \langle x, y \rangle \in w ) )

\end{equation*}

が成り立ち、従って ${}^*W$ の全ての元は集合 ${}^*X$ から集合 ${}^*Y$ への写像になります。そこで、$\hat{X}$ の元は $I$ から $\bigcup_{i \in I} X_i$ への写像なので、${}^*\hat{X}$ の元は ${}^*I$ から ${}^*(\bigcup_{i \in I} X_i)$ への写像です。任意の $i \in I$ に対して

\begin{equation*}

\forall x \in \hat{X} \,( x(i) \in X_i )

\end{equation*}

が成り立つので、移行原理より任意の $i \in I$ に対して

\begin{equation} \tag{1}

\forall x \in {}^*\hat{X} \,( x(i) \in {}^*X_i )

\end{equation}

が成り立ちます。

ここで、各 $X_i$ が開集合族 $\mathcal{O}_i$ によって位相空間となっているとすると、直積集合 $\hat{X}$ の部分集合の族

$\{ \, \prod_{i \in I} U_i \, \mid \, \forall i \in I \, (U_i \in \mathcal{O}_i)$ かつ有限個の $i$ を除き $U_i = X_i \, \}$

は $\hat{X}$ の開基の条件を満たすので、これによって $\hat{X}$ の位相(直積位相)が定まります。このとき、モナドについて次の定理が成立します。

【定理1】$\hat{X} \, (= \prod_{i \in I} X_i)$ の任意の点 $x$ に対して、次が成立する。

\begin{equation*}

\forall u \in {}^*\hat{X}\, ( u \in \mathrm{monad}_{\hat{X}}(x) \leftrightarrow \forall i \in I \, ( u(i) \in \mathrm{monad}_{X_i}(x(i)) ) )

\end{equation*}

(証明)

($\rightarrow$ の証明)ある $u \in \mathrm{monad}_{\hat{X}}(x)$ が $\lnot ( \forall i \in I \, ( u(i) \in \mathrm{monad}_{X_i}(x(i)) ) )$ をみたすと仮定して矛盾を導く。このとき $\exists i \in I \, ( u(i) \notin \mathrm{monad}_{X_i}(x(i)) )$ であるから、これをみたす $i$ をひとつ取って $i_0$ とおく。$u(i_0) \notin \mathrm{monad}_{X_{i_0}}(x(i_0))$ だから、$X_{i_0}$ における $x(i_0)$ の近傍 $A_{i_0}$ で $u(i_0) \notin {}^*A_{i_0}$ となるものがとれる。$i \neq i_0$ に対して $A_i = X_i$ として $\hat{A} = \prod_{i \in I} A_i$ とおくと、$\hat{A}$ は $\hat{X}$ における $x$ の近傍になるから、$u \in \mathrm{monad}_{\hat{X}}(x)$ より $u \in {}^*\hat{A}$ である。しかし $\forall z \in \hat{A} \, ( z(i_0) \in A_{i_0} )$ と移行原理より $\forall z \in {}^*\hat{A} \, ( z(i_0) \in {}^*A_{i_0} )$ だから、$u(i_0) \in {}^*A_{i_0}$ でなければならず、矛盾を生じる。

($\leftarrow$ の証明)ある $u \in {}^*\hat{X}$ が $\forall i \in I \, ( u(i) \in \mathrm{monad}_{X_i}(x(i)) )$ かつ $u \notin \mathrm{monad}_{\hat{X}}(x)$ と仮定して矛盾を導く。このとき $\hat{X}$ における $x$ の近傍 $\hat{A}$ で $u \notin {}^*\hat{A}$ となるものがとれる。直積位相の定義から、$\hat{A} \supseteq \hat{B} = \prod_{i \in I} B_i$ で各 $B_i$ は $x(i)$ の開近傍、かつ有限個の $i$ を除き $B_i = X_i$ となるような $\hat{B}$ がある。その有限個の $i$ を $i_1, i_2, \cdots , i_n$ とおくと、

\begin{equation*}

\forall z \in \hat{X} \, ( z \in \hat{B} \leftrightarrow z(i_1) \in B_{i_1} \land z(i_2) \in B_{i_2} \land \cdots \land z(i_n) \in B_{i_n} )

\end{equation*}

であり、移行原理より、

\begin{equation*}

\forall z \in {}^*\hat{X} \, ( z \in {}^*\hat{B} \leftrightarrow z(i_1) \in {}^*B_{i_1} \land z(i_2) \in {}^*B_{i_2} \land \cdots \land z(i_n) \in {}^*B_{i_n} )

\end{equation*}

である。一方、$\forall i \in I \, ( u(i) \in \mathrm{monad}_{X_i}(x(i)) )$ かつ各 $B_i$ が $x(i)$ の近傍であることから、

\begin{equation*}

u(i_1) \in {}^*B_{i_1} \land u(i_2) \in {}^*B_{i_2} \land \cdots \land u(i_n) \in {}^*B_{i_n}

\end{equation*}

これより $u \in {}^*\hat{B} \subseteq {}^*\hat{A}$ となって $u \notin {}^*\hat{A}$ と矛盾する。□

この定理から、特に $I$ が有限集合のときには次が成立します(第19回【補題1】と数学的帰納法を用いても証明できます)。

【系2】$I$ が有限集合ならば、$\hat{X} \, (= \prod_{i \in I} X_i)$ の任意の点 $x$ に対して、次が成立する。

\begin{equation}

\mathrm{monad}_{\hat{X}}(x) = \prod_{i \in I} \mathrm{monad}_{X_i}(x(i)) \tag{2}

\end{equation}

(証明)$I$ が有限集合のときは、${}^*I = I$ かつ ${}^*(\bigcup_{i \in I} X_i) = \bigcup_{i \in I} {}^*X_i$ であるから、${}^*\hat{X}$ の元は $I$ から $\bigcup_{i \in I} {}^*X_i$ への写像である。従って【定理1】より$(2)$が成り立つ。□

2. 直積空間の諸性質

【定理1】を使うと、位相空間におけるいくつかの性質が直積空間にも引き継がれることが機械的に証明できます。まずは閉集合から。

【定理3】直積空間 $\hat{X} \, (= \prod_{i \in I} X_i)$ において、各 $i \in I$ に対する $X_i$ の閉集合 $A_i$ の直積 $\prod_{i \in I} A_i$ は $\hat{X}$ の閉集合である。

(証明)$\hat{A} = \prod_{i \in I} A_i$ とおく。

$\hat{A}$ が閉集合でないと仮定すると、第17回【定理3】 ii) より $\mathrm{monad}_{\hat{X}}(x) \cap {}^*\hat{A} \neq \emptyset$ となる $x \in \hat{X} \setminus \hat{A}$ が存在する。$x \notin \hat{A}$ だから、ある $i_0 \in I$ について $x(i_0) \notin A_{i_0}$ である。一方、ある $u \in {}^*\hat{X}$ に対して $u \in \mathrm{monad}_{\hat{X}}(x) \cap {}^*\hat{A}$ であるから、【定理1】より $u(i_0) \in \mathrm{monad}_{X_{i_0}}(x(i_0))$ である。さらに$(1)$を導いた移行原理を同様に $\hat{A}$ に適用すると $u(i_0) \in {}^*A_{i_0}$ がいえるから、$u(i_0) \in \mathrm{monad}_{X_{i_0}}(x(i_0)) \cap {}^*A_{i_0}$ より $\mathrm{monad}_{X_{i_0}}(x(i_0)) \cap {}^*A_{i_0} \neq \emptyset$ である。$A_{i_0}$ は閉集合で $x(i_0) \in X_{i_0}$ だから、第17回【定理3】 ii) より $x(i_0) \in A_{i_0}$ となり、矛盾を生じる。□

なお、開集合の直積は必ずしも開集合にはなりません。

次にコンパクト性について。

【定理4】(チコノフの定理)すべての $i \in I$ に対して $X_i$ がコンパクト空間ならば、直積空間 $\hat{X} \, (= \prod_{i \in I} X_i)$ もコンパクトである。

(証明)任意に $u \in {}^*\hat{X}$ をとる。任意の $i \in I$ に対して $u(i) \in {}^*X_i$ であり、$X_i$ がコンパクトだから、第17回【定理5】よりある $x_i \in X_i$ に対して $u(i) \in \mathrm{monad}_{X_i}(x_i)$ となる。$\forall i \in I \, (x(i) = x_i)$ となるように $x \in \hat{X}$ を定めると、

\begin{equation*}

\forall i \in I \, ( u(i) \in \mathrm{monad}_{X_i}(x(i)) )

\end{equation*}

であるから、【定理1】より $u \in \mathrm{monad}_{\hat{X}}(x)$ である。従って再び第17回【定理5】より $\hat{X}$ はコンパクトである。□

同様にして、分離公理に関する次の定理も証明できます。

【定理5】直積空間 $\hat{X} \, (= \prod_{i \in I} X_i)$ について次が成立する。

i) すべての $i \in I$ に対して $X_i$ が $\mathrm{T}_1$ ならば、$\hat{X}$ も $\mathrm{T}_1$ である。

ii) すべての $i \in I$ に対して $X_i$ が $\mathrm{T}_2$(ハウスドルフ)ならば、$\hat{X}$ も $\mathrm{T}_2$(ハウスドルフ)である。

i) すべての $i \in I$ に対して $X_i$ が $\mathrm{T}_1$ ならば、$\hat{X}$ も $\mathrm{T}_1$ である。

ii) すべての $i \in I$ に対して $X_i$ が $\mathrm{T}_2$(ハウスドルフ)ならば、$\hat{X}$ も $\mathrm{T}_2$(ハウスドルフ)である。

(証明)

i) $\hat{X}$ が $\mathrm{T}_1$ でないと仮定する。第17回【定理4】 i) より、$x \neq y \land y \in \mathrm{monad}_{\hat{X}}(x)$ となる $x,y \in \hat{X}$ が存在する。$x \neq y$ だから、ある $i_0 \in I$ に対して $x(i_0) \neq y(i_0)$ となるが、$x(i_0), y(i_0) \in X_{i_0}$ かつ $X_{i_0}$ が $\mathrm{T}_1$ だから、第17回【定理4】 i) より $y(i_0) \notin \mathrm{monad}_{X_{i_0}}(x(i_0))$ である。一方、$y \in \mathrm{monad}_{\hat{X}}(x)$ と【定理1】より $y(i_0) \in \mathrm{monad}_{X_{i_0}}(x(i_0))$ が従うから、矛盾を生じる。

ii) $\hat{X}$ が $\mathrm{T}_2$ でないと仮定する。第17回【定理4】 ii) より、$x \neq y \land \mathrm{monad}_{\hat{X}}(x) \cap \mathrm{monad}_{\hat{X}}(y) \neq \emptyset$ となる $x,y \in \hat{X}$ が存在する。$x \neq y$ だから、ある $i_0 \in I$ に対して $x(i_0) \neq y(i_0)$ となるが、$x(i_0), y(i_0) \in X_{i_0}$ かつ $X_{i_0}$ が $\mathrm{T}_2$ だから、第17回【定理4】 ii) より $\mathrm{monad}_{X_{i_0}}(x(i_0)) \cap \mathrm{monad}_{X_{i_0}}(y(i_0)) = \emptyset$ である。一方、$\mathrm{monad}_{\hat{X}}(x) \cap \mathrm{monad}_{\hat{X}}(y) \neq \emptyset$ より $u \in \mathrm{monad}_{\hat{X}}(x) \cap \mathrm{monad}_{\hat{X}}(y)$ となる $u \in {}^*\hat{X}$ が存在し、【定理1】より $u(i_0) \in \mathrm{monad}_{X_{i_0}}(x(i_0)) \cap \mathrm{monad}_{X_{i_0}}(y(i_0))$ が従うから、$\mathrm{monad}_{X_{i_0}}(x(i_0)) \cap \mathrm{monad}_{X_{i_0}}(y(i_0)) \neq \emptyset$ となって矛盾を生じる。□

また、連続写像に関する定理を用いると、次が証明できます。

【定理6】直積空間 $\hat{X} ( = \prod_{i \in I} X_i )$ において、すべての $i \in I$ に対して射影 $p_i : \hat{X} \to X_i$ は連続である。

(証明)任意に $x \in \hat{X}$ と $u \in \mathrm{monad}_{\hat{X}}(x)$ をとる。任意に $i \in I $ をとると、【定理1】より $u(i) \in \mathrm{monad}_{X_i}(x(i))$ である。一方、

\begin{equation*}

\forall z \in \hat{X} \, ( p_i(z) = z(i) )

\end{equation*}

と移行原理より、

\begin{equation*}

\forall z \in {}^*\hat{X} \, ( {}^*p_i(z) = z(i) )

\end{equation*}

であるから、${}^*p_i(u) = u(i) \in \mathrm{monad}_{X_i}(x(i)) = \mathrm{monad}_{X_i}(p_i(x))$ となり、第19回【定理2】より $p_i$ は $\hat{X}$ で連続である。□

どの性質も、極めて機械的に証明できることがわかります。

3. カントール空間

本節の議論の応用例として、カントール空間について考察してみます。

自然数の全体 $\mathbb{N}$ から$2$元集合 $\{ \, 0, 1 \, \}$(この集合を $2$ で表します) への写像の全体 ${}^{\mathbb{N}}2 \, ( \, = \prod_{i \in \mathbb{N}} 2 \, )$ を考え、$2$ に離散位相を入れて ${}^{\mathbb{N}}2$ を直積位相空間と考えます。明らかに $2$ はコンパクトだから、【定理4】(チコノフの定理)より ${}^{\mathbb{N}}2$ もコンパクトです。一方、区間 $[ 0, 1 ]$ に属する実数のうち$3$進法無限小数表記で$0$と$2$だけしか現れないようなものの全体 $\mathcal{C}$ は「カントール集合」と呼ばれますが(下図を参照)、これを$1$次元ユークリッド空間 $\mathbb{R}$ の部分位相空間と考えると、$\mathbb{R}$ において有界閉集合なのでこれもコンパクトです。これら ${}^{\mathbb{N}}2$ と $\mathcal{C}$ は実は同相であり、どちらも「カントール空間」と呼ばれる位相空間の一つです。このことを以下で超準的手法を用いて証明します。

図. カントール集合( Wikimedia Commons より)

$x \in {}^{\mathbb{N}}2$ に対し、無限級数 $\displaystyle \sum_{i = 0}^\infty 2 x(i) / 3^{i+1}$ は $\mathbb{R}$ 内で収束するので、その和となる実数値を対応させる写像を $f$ とおくと、$f$ は ${}^{\mathbb{N}}2$ から $\mathcal{C}$ への全単射になります。従ってこの $f$ が連続写像であることを証明すれば、${}^{\mathbb{N}}2$ がコンパクト、$\mathbb{R}$ がハウスドルフ(従って $\mathcal{C}$ もハウスドルフ)なので、第19回【定理6】によって ${}^{\mathbb{N}}2$ と $\mathcal{C}$ が同相であることが示されます。第19回【定理2】を使ってこれを示すのですが、その概略は次のとおりです。

任意に $x \in {}^{\mathbb{N}}2$ をとり、その $x$ に対して任意に $u \in \mathrm{monad}_{{}^{\mathbb{N}}2}(x)$ をとります。$u \in {}^*( {}^{\mathbb{N}}2 )$ なので $u$ は ${}^*\mathbb{N}$ から $2 \, ( ={}^*2 )$ への写像であり、$i \in \mathbb{N}$ に対しては【定理1】より($2$ には離散位相が入るから) $u(i) \in \mathrm{monad}_2(x(i)) = \{ x(i) \}$ なので $u(i) = x(i)$ になります。この $u$ に対する ${}^*f(u)$ は超実数体 ${}^*\mathbb{R}$ における無限級数の和として $\displaystyle {}^*f(u) = {}^*\sum_{i = 0}^\infty 2 u(i) / 3^{i+1}$ となるので、その標準部分は実数体 $\mathbb{R}$ における無限級数の和として

\begin{equation} \tag{3}

\mathrm{st}({}^*f(u)) = \sum_{i = 0}^\infty 2 u(i) / 3^{i+1} = \sum_{i = 0}^\infty 2 x(i) / 3^{i+1} = f(x)

\end{equation}

となります。従って第18回【定理1】より ${}^*f(u) \in \mathrm{monad}_\mathbb{R}(x) \cap {}^*\mathcal{C} = \mathrm{monad}_\mathcal{C}(x)$ となるので、第19回【定理2】より $f$ は任意の $x \in {}^{\mathbb{N}}2$ で連続となり、証明が完了します。

この概略の最後の部分(「超実数体 ${}^*\mathbb{R}$ における無限級数の和」以降)は少々直感的にすぎるので、もう少し精密に考えてみます。$z \in {}^{\mathbb{N}}2$ に対する無限級数 $\displaystyle \sum_{i = 0}^\infty 2 z(i) / 3^{i+1}$ は常に $f(z)$ に収束するので、

\begin{equation} \tag{4}

\forall z \in {}^{\mathbb{N}}2 \, \forall \epsilon \in \mathbb{R}^+ \, \exists n \in \mathbb{N} \, \forall k \in \mathbb{N} \, ( k \ge n \to \left| f(z) - \sum_{i = 0}^k 2 z(i) / 3^{i+1} \right| < \epsilon)

\end{equation}

が成り立ちます( $\mathbb{R}^+$ は正実数の全体)。すると移行原理によって、

\begin{equation} \tag{5}

\forall z \in {}^*( {}^{\mathbb{N}}2 ) \, \forall \epsilon \in {}^*\mathbb{R}^+ \, \exists n \in {}^*\mathbb{N} \, \forall k \in {}^*\mathbb{N} \, ( k \ge n \to \left| {}^*f(z) - {}^*\sum_{i = 0}^k 2 z(i) / 3^{i+1} \right| < \epsilon)

\end{equation}

が成り立ちます。そこで $u \in {}^*( {}^{\mathbb{N}}2 )$ に対して任意に正実数 $\epsilon$ をとり、$\mathbb{R}$ における無限級数 $\displaystyle \sum_{i = 0}^\infty 2 u(i) / 3^{i+1}$ の和を $s$ とおくと、$(4)$より十分大きな自然数 $m$ をとると、

\begin{equation*}

\left| s - \sum_{i = 0}^m 2 u(i) / 3^{i+1} \right| < \epsilon

\end{equation*}

が成り立ち、また$(5)$より十分大きな超自然数 $n ( > m)$ をとると、

\begin{equation*}

\left| {}^*f(u) - {}^*\sum_{i = 0}^n 2 u(i) / 3^{i+1} \right| < \epsilon

\end{equation*}

が成り立ちます。そして、

\begin{eqnarray*}

\left| {}^*\sum_{i = 0}^n 2 u(i) / 3^{i+1} - \sum_{i = 0}^m 2 u(i) / 3^{i+1} \right| &=& {}^*\sum_{i = m + 1}^n 2 u(i) / 3^{i+1} \le {}^*\sum_{i = m + 1}^n 2 / 3^{i+1} = \frac{1}{3^{m+1}}-\frac{1}{3^{n+1}} \\

&<& \frac{1}{3^{m+1}}

\end{eqnarray*}

であることから、$m$ を十分大きくとると、

\begin{equation*}

\left| {}^*\sum_{i = 0}^n 2 u(i) / 3^{i+1} - \sum_{i = 0}^m 2 u(i) / 3^{i+1} \right| < \epsilon

\end{equation*}

となるようにできます。これらより、

\begin{eqnarray*}

&&\left| {}^*f(u) - s \right| \\

&\le& \left| {}^*f(u) - {}^*\sum_{i = 0}^n 2 u(i) / 3^{i+1} \right| + \left| {}^*\sum_{i = 0}^n 2 u(i) / 3^{i+1} - \sum_{i = 0}^m 2 u(i) / 3^{i+1} \right| + \left| \sum_{i = 0}^m 2 u(i) / 3^{i+1} -s \right| \\

&<& 3 \epsilon

\end{eqnarray*}

となり、$\epsilon \in \mathbb{R}^+$ は任意なので $\left| {}^*f(u) - s \right| \approx 0$ すなわち $\mathrm{st}({}^*f(u)) = s$ が成り立ちます。これで証明中の($3$)の最初の等号部分が厳密に示されました。

以上で、少し回りくどかったですが、超準的手法を用いて2種類のカントール空間 ${}^{\mathbb{N}}2$ と $\mathcal{C}$ が同相であることを示すことができました。

注意すべきは、「 ${}^{\mathbb{N}}2$ の元は $0$ または $1$ の無限列なので、2進法の無限小数と対応するから、${}^{\mathbb{N}}2$ と実数の区間 $[ 0, 1 ]$ が同相になるのではないのか?」と早とちりしてはいけないということです。$x \in {}^{\mathbb{N}}2$ に無限級数 $\displaystyle \sum_{i = 0}^\infty x(i) / 2^{i+1}$ を対応させると、例えば2進法無限小数 $0.011111 \cdots$ は $0.100000 \cdots$ と実数として等しいので、この対応では ${}^{\mathbb{N}}2$ と $[ 0, 1 ]$ が1対1になりません。一方、先ほどの証明の方法で ${}^{\mathbb{N}}2$ の元に3進法無限小数を対応させると、例えば $0.022222 \cdots = 0.100000 \cdots$ ですが、後者は $1$ を含むので ${}^{\mathbb{N}}2$ の元に対応せず、従ってこちらの対応だと ${}^{\mathbb{N}}2$ と $\mathcal{C}$ が1対1になるのです。

(続く)(前記事)(目次)

わかってない奴がわかったつもりで書き留める超準解析(その19) [数学]

【超準解析について生半可な知識しかない僕が、わかったつもりの内容をちょっとずつ書き留めていきます。不正確な内容や誤りもあることをご承知ください。】

(19) 位相空間の連続写像

位相空間における写像(関数)の連続性についても、超準解析を使ったわかりやすい同値条件があります。本記事ではそのことを示し、それを用いて幾つかの定理を証明します。

1. 準備

本題に入る前に、直積や写像を超準解析で扱う際の基本事項について確認しておきます。

2つの集合 $X,Y$ があるとき、それらの直積 $X \times Y$ について、

\begin{equation*}

\forall x \in X \, \land y \in Y \, ( \langle x, y \rangle \in X \times Y )

\end{equation*}

が成り立ち、移行原理より、

\begin{equation*}

\forall x \in {}^*X \, \land y \in {}^*Y \, ( \langle x, y \rangle \in {}^*( X \times Y ) )

\end{equation*}

となるので ${}^*X \times {}^*Y \subseteq {}^*( X \times Y )$ です。一方、

\begin{equation*}

\forall z \in X \times Y \, ( \exists x \in X \, \exists y \in Y \, ( z = \langle x, y \rangle ) )

\end{equation*}

が成り立ち、移行原理より、

\begin{equation*}

\forall z \in {}^*( X \times Y ) \, ( \exists x \in {}^*X \, \exists y \in {}^*Y \, ( z = \langle x, y \rangle ) )

\end{equation*}

となるので ${}^*( X \times Y ) \subseteq {}^*X \times {}^*Y$ であり、あわせて

\begin{equation} \tag{1}

{}^*(X \times Y) = {}^*X \times {}^*Y

\end{equation}

が成立します。

また、$f$ が $X$ から $Y$ への写像であるとは、

\begin{equation} \tag{2}

\forall z \in f \, \exists x \in X \, \exists y \in Y \, ( z = \langle x, y \rangle ) \land \forall x \in X \, \exists ! y \in Y \, ( \langle x, y \rangle \in f )

\end{equation}

が成り立つことをいいます。このとき移行原理より、

\begin{equation*}

\forall z \in {}^*f \, \exists x \in {}^*X \, \exists y \in {}^*Y \, ( z = \langle x, y \rangle ) \land \forall x \in {}^*X \, \exists ! y \in {}^*Y \, ( \langle x, y \rangle \in {}^*f )

\end{equation*}

が成り立つので、$(2)$に照らし合わせることにより ${}^*f$ は ${}^*X$ から ${}^*Y$ への写像となります。$f \subseteq {}^*f$ なので、$x \in X$ のときは ${}^*f(x) = f(x)$ です。

写像の超準拡大については次が成立します( $A \subseteq X, B \subseteq Y$ とします)。

i) 像について ${}^*(f[A]) = {}^*f[{}^*A]$

ii) 逆像について ${}^*(f^{-1}[B]) = {}^*f^{-1}[{}^*B]$

iii) 制限について ${}^*(f \upharpoonright A) = {}^*f \upharpoonright {}^*A$

iv) $f$ が全単射ならば ${}^*f$ も全単射で、逆写像について ${}^*(f^{-1}) = {}^*f^{-1}$

これらは移行原理から簡単に導かれるので証明は省略し、以下自由に用いることにします。

ここから位相空間の内容に入ります。$X, Y$ がそれぞれ開集合族 $\mathcal{O}_X, \mathcal{O}_Y$ によって位相空間となっているとすると、直積 $X \times Y$ の部分集合の族

\begin{equation*}

\{ \, U \times V \, \mid \, U \in \mathcal{O}_X \land V \in \mathcal{O}_Y \, \}

\end{equation*}

は $X \times Y$ の開基の条件を満たすので、これによって $X \times Y$ の位相(直積位相)が定まります。このとき、モナドについて次が成立します。

ここで位相空間 $X$ の点 $x$ のモナドは、$\mathcal{N}_X(x)$ を $x$ の近傍の全体として、

\begin{equation*}

\mathrm{monad}_X(x) = \bigcap \{ \, {}^*A \, \mid \, A \in \mathcal{N}_X(x) \, \}

\end{equation*}

によって定まることを思い出しましょう。本記事ではいくつもの異なった位相空間が登場するので、どの空間についてのモナドや近傍なのかを表す添字は省略しません。

(証明)任意に $A \in \mathcal{N}_X(x)$ と $B \in \mathcal{N}_Y(y)$ をとると、ある $x$ の開近傍 $U$ と $y$ の開近傍 $V$ で $U \subseteq A \land V \subseteq B$ となるものが存在するから、$U \times V \subseteq A \times B$ と直積位相の定義より $A \times B \in \mathcal{N}_{X \times Y}( \langle x, y \rangle )$ である。よって$(1)$より

\begin{equation*}

\mathrm{monad}_{X \times Y}( \langle x, y \rangle ) \subseteq {}^*(A \times B) = {}^*A \times {}^*B

\end{equation*}

であり、$A, B$ は任意だから、

\begin{equation*}

\mathrm{monad}_{X \times Y}( \langle x, y \rangle ) \subseteq \mathrm{monad}_X(x) \times \mathrm{monad}_Y(y)

\end{equation*}

が成り立つ。

逆に、任意に $C \in \mathcal{N}_{X \times Y}( \langle x, y \rangle )$ をとると、ある $\langle x, y \rangle$ の開近傍 $W$ で $W \subseteq C$ となるものが存在し、直積位相の定義より $x$ の開近傍 $U$ と $y$ の開近傍 $V$ で $U \times V \subseteq W \subseteq C$ となるものが存在するから、$(1)$より

\begin{equation*}

\mathrm{monad}_X(x) \times \mathrm{monad}_Y(y) \subseteq {}^*U \times {}^*V = {}^*(U \times V) \subseteq {}^*C

\end{equation*}

である。$C$ は任意だから、

\begin{equation*}

\mathrm{monad}_X(x) \times \mathrm{monad}_Y(y) \subseteq \mathrm{monad}_{X \times Y}( \langle x, y \rangle )

\end{equation*}

が成り立つ。□

2. 連続写像に関する定理

以上を踏まえて、本題の位相空間の連続性に入ります。位相空間 $X$ から位相空間 $Y$ への写像 $f$ が $X$ の点 $x$ で連続であるとは、$Y$ における点 $f(x)$ の任意の近傍 $B$ に対し、その逆像 $f^{-1}[B]$ が $X$ における $x$ の近傍となることをいいます。記号で書くと次のとおりです。

\begin{equation} \tag{3}

\forall B \in \mathcal{N}_Y(f(x)) \, ( f^{-1}[B] \in \mathcal{N}_X(x) )

\end{equation}

これは超準モデルを使って次の同値な条件で表すことができます。今回の主題となる定理です。

(証明)$(3) \Leftrightarrow (4)$ を示せばよい。

$(3) \Rightarrow (4)$:$(3)$が成り立つとし、$(4)$が成り立たないと仮定して矛盾を導く。このとき ${}^*f(u) \notin \mathrm{monad}_Y(f(x))$ となる $u \in \mathrm{monad}_X(x)$ が存在し、この $u$ に対してある $B \in \mathcal{N}_Y(f(x))$ で ${}^*f(u) \notin {}^*B$ となるものが存在するが、$(3)$より $f^{-1}[B] \in \mathcal{N}_X(x)$ であるから、$\mathrm{monad}_X(x) \subseteq {}^*(f^{-1}[B]) = {}^*f^{-1}[{}^*B]$ となって、$u \in {}^*f^{-1}[{}^*B]$ である。これは ${}^*f(u) \in {}^*B$ を意味するから矛盾である。

$(3) \Leftarrow (4)$:$(4)$が成り立つとし、$(3)$が成り立たないと仮定して矛盾を導く。このとき $f^{-1}[B] \notin \mathcal{N}_X(x)$ となる $B \in \mathcal{N}_Y(f(x))$ が存在する。この $B$ に対して $\mathrm{monad}_X(x) \not\subseteq {}^*(f^{-1}[B]) = {}^*f^{-1}[{}^*B]$ であるから、$u \in \mathrm{monad}_X(x) \setminus {}^*f^{-1}[{}^*B]$ となる $u$ をとると、$(4)$より ${}^*f(u) \in \mathrm{monad}_Y(f(x))$ であるが、一方で $u \notin {}^*f^{-1}[{}^*B]$ より ${}^*f(u) \notin {}^*B$ であるから $\mathrm{monad}_Y(f(x)) \not\subseteq {}^*B$ である。これは $B \in \mathcal{N}_Y(f(x))$ と矛盾する。□

以下、これを使って連続写像に関する諸定理を超準的手法で証明します。「開集合の逆像は開集合」は定義よりほとんど自明なので省略します。「閉集合の逆像は閉集合」も補集合を使えばそこからすぐに導かれますが、次のように超準的手法で証明することもできます。

(証明)任意に $\mathrm{monad}_X(x) \cap {}^*(f^{-1}[B]) \neq \emptyset$ となる $x \in X$ をとる。このとき $u \in \mathrm{monad}_X(x) \cap {}^*(f^{-1}[B])$ となる $u$ が存在し、$f$ は $x$ で連続だから【定理2】より ${}^*f(u) \in \mathrm{monad}_Y(f(x))$ であり、また $u \in {}^*(f^{-1}[B]) = {}^*f^{-1}[{}^*B]$ だから ${}^*f(u) \in {}^*B$ であり、これらより $\mathrm{monad}_Y(f(x)) \cap {}^*B \neq \emptyset$ である。$B$ は閉集合だから第17回【定理3】 ii) より $f(x) \in B$ であり、よって $x \in f^{-1}[B]$ だから、再び第17回【定理3】 ii) より $f^{-1}[B]$ は閉集合である。□

「連結集合の像は連結集合」はこれらから容易に導かれるので省略します。

次にコンパクト性に関する定理を証明します。

(証明)

i) 任意に $v \in {}^*(f[A])$ をとる。$v \in {}^*f[{}^*A]$ だから、ある $u \in {}^*A$ に対して ${}^*f(u) = v$ となる。$A$ はコンパクトだから、第17回【定理5】より $u \in \mathrm{monad}_X(x)$ となる $x \in A$ が存在する。$f$ は $x$ で連続だから、【定理2】より

\begin{equation*}

v = {}^*f(u) \in \mathrm{monad}_Y(f(x))

\end{equation*}

である。$f(x) \in f[A]$ だから、第17回【定理5】より $f[A]$ はコンパクトである。

ii) 任意に $\langle u, v \rangle \in {}^*(f \upharpoonright A)$ をとる。$\langle u, v \rangle \in {}^*f \upharpoonright {}^*A$ だから $u \in {}^*A$ で、$A$ がコンパクトだから第17回【定理5】より $u \in \mathrm{monad}_X(x)$ となる $x \in A$ が存在する。$f$ は $x$ で連続だから【定理2】より $v = {}^*f(u) \in \mathrm{monad}_Y(f(x))$ であり、【補題1】より

\begin{equation*}

\langle u, v \rangle \in \mathrm{monad}_X(x) \times \mathrm{monad}_Y(f(x)) = \mathrm{monad}_{X \times Y}( \langle x, f(x) \rangle )

\end{equation*}

である。$\langle x, f(x) \rangle \in f \upharpoonright A$ だから第17回【定理5】より $f \upharpoonright A$ はコンパクトである。□

次に、【定理4】 ii) のある意味逆といえる定理を証明します。

(証明)任意に $x \in X$ と $u \in \mathrm{monad}_X(x)$ をとる。このとき $\langle u, {}^*f(u) \rangle \in {}^*f$ で、$f$ は $X \times Y$ 上でコンパクトだから、第17回【定理5】より $\langle u, {}^*f(u) \rangle \in \mathrm{monad}_{X \times Y}( \langle x', f(x') \rangle )$ となる $x' \in X$ が存在する。【補題1】より $\mathrm{monad}_{X \times Y}( \langle x', f(x') \rangle ) = \mathrm{monad}_X(x') \times \mathrm{monad}_Y(f(x'))$ だから、$u \in \mathrm{monad}_X(x')$ かつ ${}^*f(u) \in \mathrm{monad}_Y(f(x'))$ である。これらより $\mathrm{monad}_X(x) \cap \mathrm{monad}_X(x') \neq \emptyset$ であり、$X$ はハウスドルフだから第17回【定理4】 ii) より $x = x'$ が従う。よって ${}^*f(u) \in \mathrm{monad}_Y(f(x))$ となり、【定理2】より $f$ は $x$ で連続であり、従って $X$ で連続である。□

この定理から、2つの位相空間が同相になるための一つの十分条件が示されます。

(証明)$f$ が全単射だから逆写像 $f^{-1}$ が存在し、これが $Y \times X$ 上でコンパクトであることを示す。任意に $\langle v, u \rangle \in {}^*(f^{-1})$ をとると、${}^*(f^{-1}) = {}^*f^{-1} \subseteq {}^*Y \times {}^*X$ より $u \in {}^*X$ であり、$X$ がコンパクトだから第17回【定理5】より $u \in \mathrm{monad}_X(x)$ となる $x \in X$ が存在する。$f$ は $x$ で連続だから、【定理2】より $v = {}^*f(u) \in \mathrm{monad}_Y(f(x))$ である。よって【補題1】より、

\begin{equation*}

\langle v, u \rangle \in \mathrm{monad}_Y(f(x)) \times \mathrm{monad}_X(x) = \mathrm{monad}_{Y \times X}( \langle f(x), x \rangle )

\end{equation*}

かつ $\langle f(x), x \rangle \in f^{-1}$ だから、第17回【定理5】より $f^{-1}$ はコンパクトである。すると、$Y$ がハウスドルフだから【定理5】より $f^{-1}$ は $Y$ で連続である。従って $X$ と $Y$ は同相であり、任意の $x \in X$ に対し、$(4)$を $f^{-1}$ に適用して ${}^*f^{-1}[ \mathrm{monad}_Y(f(x)) ] \subseteq \mathrm{monad}_X(x)$ となるから $\mathrm{monad}_Y(f(x)) \subseteq {}^*f[ \mathrm{monad}_X(x) ]$ であり、これと$(4)$より ${}^*f[ \mathrm{monad}_X(x) ] = \mathrm{monad}_Y(f(x))$ が得られ、$x \in X$ は任意だから$(5)$が得られる。□

このように、いろんな定理が超準的手法の条件の組み合わせで機械的に証明できることがわかります。

3. ユークリッド空間への応用

ここで応用例として、2次元以上のユークリッド空間が1次元ユークリッド空間と同相にならないことを、超準的手法を用いて証明することとします。まずそれに用いる常識的な補題から。

(証明)任意に $x \in X$ と $u \in \mathrm{monad}_X(x)$ をとる。【補題1】より、

\begin{equation*}

\langle u, y_0 \rangle \in \mathrm{monad}_X(x) \times \mathrm{monad}_Y(y_0) = \mathrm{monad}_{X \times Y}( \langle x, y_0 \rangle )

\end{equation*}

であり、$f$ は連続だから【定理2】より

\begin{equation*}

{}^*g(u) = {}^*f( \langle u, y_0 \rangle ) \in \mathrm{monad}_Z( f( \langle x, y_0 \rangle ) ) = \mathrm{monad}_Z( g(x) )

\end{equation*}

である。従って再び【定理2】より $g$ は連続である。□

次が証明したい事柄です。

(証明)$\mathbb{R}$ のユークリッド位相における「連結であることと区間であることは同値」「有界閉区間はコンパクト」という事実を用いる。

内点をもつ $\mathbb{R}^n$ の部分集合を $C$ とし、$C$ から $\mathbb{R}$ への連続な単射 $f$ が存在すると仮定して矛盾を導く。以下 $m = n - 1$ とおいて $\mathbb{R}^n = \mathbb{R} \times \mathbb{R}^m$ とみなし、また $\langle x,y \rangle \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^m$ に対して $f( \langle x,y \rangle )$ を $f(x,y)$ とかく。

$C$ の内点 $\langle a, b \rangle \ ( a \in \mathbb{R} \land b \in \mathbb{R}^m )$ をとり、$a$ を内点にもつ $\mathbb{R}$ の閉区間 $A$ と、$\mathbb{R}^m$ における $b$ の近傍 $B$ を、$A \times B \subseteq C$ となるようにとる($A, B$ を十分小さくとれば可能)。

$A$ から $\mathbb{R}$ への写像 $g$ を $g(x) = f(x,b)$ によって定めると、$f$ が $A \times B$ で連続な単射だから、【補題7】より $g$ も $A$ で連続な単射である。$A$ はコンパクトで $\mathbb{R}$ はハウスドルフだから、【定理6】より

\begin{equation} \tag{6}

\forall x \in A \, ( {}^*g[ \mathrm{monad}_A(x) ] = \mathrm{monad}_{g[A]}(f(x)) )

\end{equation}

が成立する。また $A$ は $\mathbb{R}$ の区間だから連結で、その連続写像 $g$ による像 $g[A]$ も連結だから $\mathbb{R}$ の区間である。$A$ は2点以上をもち $g$ は単射だから $g[A]$ も2点以上をもち、従って内点 $c$ がとれる。この $c$ に対し $\mathrm{monad}_{\mathbb{R}}(c) \subseteq {}^*(g[A])$ であり、よって

\begin{equation*}

\mathrm{monad}_{g[A]}(c) = \mathrm{monad}_{\mathbb{R}}(c) \cap {}^*(g[A]) = \mathrm{monad}_{\mathbb{R}}(c)

\end{equation*}

である。$f(a') = c$ となる $a' \in A$ をとると、$(6)$より

\begin{equation} \tag{7}

{}^*g[ \mathrm{monad}_A(a') ] = \mathrm{monad}_{g[A]}(c) = \mathrm{monad}_{\mathbb{R}}(c)

\end{equation}

が成り立つ。

この $a'$ に対し、$B$ から $\mathbb{R}$ への写像 $h$ を $h(y) = f(a',y)$ によって定める。$b$ は $\mathbb{R}^m$ の位相における $B$ の内点だから $\mathrm{monad}_{\mathbb{R}^m}(b) \subseteq {}^*B$ であり、よって

\begin{equation*}

\mathrm{monad}_B(b) = \mathrm{monad}_{\mathbb{R}^m}(b) \cap {}^*B = \mathrm{monad}_{\mathbb{R}^m}(b)

\end{equation*}

であるから、$v \neq b$ となる $v \in \mathrm{monad}_B(b)$ がとれる。【補題7】より $h$ も $B$ で連続だから、【定理2】より ${}^*h(v) \in \mathrm{monad}_{h[B]}(c) \subseteq \mathrm{monad}_{\mathbb{R}}(c)$ である。$(7)$より ${}^*g(u) = {}^*h(v)$ となる $u \in \mathrm{monad}_A(a')$ がとれ、${}^*f(u,b) = {}^*g(u)$ かつ ${}^*f(a',v) = {}^*h(v)$ より ${}^*f(u,b) = {}^*f(a',v)$ が得られるが、$f$ は単射だから ${}^*f$ も単射であり、$\langle u, b \rangle \neq \langle a', v \rangle$ だからこれは矛盾である。□

直線と平面が同じ濃度を持つことを発見したカントルがその事実に困惑したのを見て、デデキントがカントルを慰める?ために指摘した内容を、ここでは超準解析を用いて証明してみました。

(続く)(前記事)(目次)

(19) 位相空間の連続写像

位相空間における写像(関数)の連続性についても、超準解析を使ったわかりやすい同値条件があります。本記事ではそのことを示し、それを用いて幾つかの定理を証明します。

1. 準備

本題に入る前に、直積や写像を超準解析で扱う際の基本事項について確認しておきます。

2つの集合 $X,Y$ があるとき、それらの直積 $X \times Y$ について、

\begin{equation*}

\forall x \in X \, \land y \in Y \, ( \langle x, y \rangle \in X \times Y )

\end{equation*}

が成り立ち、移行原理より、

\begin{equation*}

\forall x \in {}^*X \, \land y \in {}^*Y \, ( \langle x, y \rangle \in {}^*( X \times Y ) )

\end{equation*}

となるので ${}^*X \times {}^*Y \subseteq {}^*( X \times Y )$ です。一方、

\begin{equation*}

\forall z \in X \times Y \, ( \exists x \in X \, \exists y \in Y \, ( z = \langle x, y \rangle ) )

\end{equation*}

が成り立ち、移行原理より、

\begin{equation*}

\forall z \in {}^*( X \times Y ) \, ( \exists x \in {}^*X \, \exists y \in {}^*Y \, ( z = \langle x, y \rangle ) )

\end{equation*}

となるので ${}^*( X \times Y ) \subseteq {}^*X \times {}^*Y$ であり、あわせて

\begin{equation} \tag{1}

{}^*(X \times Y) = {}^*X \times {}^*Y

\end{equation}

が成立します。

また、$f$ が $X$ から $Y$ への写像であるとは、

\begin{equation} \tag{2}

\forall z \in f \, \exists x \in X \, \exists y \in Y \, ( z = \langle x, y \rangle ) \land \forall x \in X \, \exists ! y \in Y \, ( \langle x, y \rangle \in f )

\end{equation}

が成り立つことをいいます。このとき移行原理より、

\begin{equation*}

\forall z \in {}^*f \, \exists x \in {}^*X \, \exists y \in {}^*Y \, ( z = \langle x, y \rangle ) \land \forall x \in {}^*X \, \exists ! y \in {}^*Y \, ( \langle x, y \rangle \in {}^*f )

\end{equation*}

が成り立つので、$(2)$に照らし合わせることにより ${}^*f$ は ${}^*X$ から ${}^*Y$ への写像となります。$f \subseteq {}^*f$ なので、$x \in X$ のときは ${}^*f(x) = f(x)$ です。

写像の超準拡大については次が成立します( $A \subseteq X, B \subseteq Y$ とします)。

i) 像について ${}^*(f[A]) = {}^*f[{}^*A]$

ii) 逆像について ${}^*(f^{-1}[B]) = {}^*f^{-1}[{}^*B]$

iii) 制限について ${}^*(f \upharpoonright A) = {}^*f \upharpoonright {}^*A$

iv) $f$ が全単射ならば ${}^*f$ も全単射で、逆写像について ${}^*(f^{-1}) = {}^*f^{-1}$

これらは移行原理から簡単に導かれるので証明は省略し、以下自由に用いることにします。

ここから位相空間の内容に入ります。$X, Y$ がそれぞれ開集合族 $\mathcal{O}_X, \mathcal{O}_Y$ によって位相空間となっているとすると、直積 $X \times Y$ の部分集合の族

\begin{equation*}

\{ \, U \times V \, \mid \, U \in \mathcal{O}_X \land V \in \mathcal{O}_Y \, \}

\end{equation*}

は $X \times Y$ の開基の条件を満たすので、これによって $X \times Y$ の位相(直積位相)が定まります。このとき、モナドについて次が成立します。

【補題1】位相空間 $X, Y$ と直積位相空間 $X \times Y$ および任意の $x \in X, \, y \in Y$ に対して、次が成立する。

\begin{equation*}

\mathrm{monad}_{X \times Y}( \langle x, y \rangle ) = \mathrm{monad}_X(x) \times \mathrm{monad}_Y(y)

\end{equation*}

ここで位相空間 $X$ の点 $x$ のモナドは、$\mathcal{N}_X(x)$ を $x$ の近傍の全体として、

\begin{equation*}

\mathrm{monad}_X(x) = \bigcap \{ \, {}^*A \, \mid \, A \in \mathcal{N}_X(x) \, \}

\end{equation*}

によって定まることを思い出しましょう。本記事ではいくつもの異なった位相空間が登場するので、どの空間についてのモナドや近傍なのかを表す添字は省略しません。

(証明)任意に $A \in \mathcal{N}_X(x)$ と $B \in \mathcal{N}_Y(y)$ をとると、ある $x$ の開近傍 $U$ と $y$ の開近傍 $V$ で $U \subseteq A \land V \subseteq B$ となるものが存在するから、$U \times V \subseteq A \times B$ と直積位相の定義より $A \times B \in \mathcal{N}_{X \times Y}( \langle x, y \rangle )$ である。よって$(1)$より

\begin{equation*}

\mathrm{monad}_{X \times Y}( \langle x, y \rangle ) \subseteq {}^*(A \times B) = {}^*A \times {}^*B

\end{equation*}

であり、$A, B$ は任意だから、

\begin{equation*}

\mathrm{monad}_{X \times Y}( \langle x, y \rangle ) \subseteq \mathrm{monad}_X(x) \times \mathrm{monad}_Y(y)

\end{equation*}

が成り立つ。

逆に、任意に $C \in \mathcal{N}_{X \times Y}( \langle x, y \rangle )$ をとると、ある $\langle x, y \rangle$ の開近傍 $W$ で $W \subseteq C$ となるものが存在し、直積位相の定義より $x$ の開近傍 $U$ と $y$ の開近傍 $V$ で $U \times V \subseteq W \subseteq C$ となるものが存在するから、$(1)$より

\begin{equation*}

\mathrm{monad}_X(x) \times \mathrm{monad}_Y(y) \subseteq {}^*U \times {}^*V = {}^*(U \times V) \subseteq {}^*C

\end{equation*}

である。$C$ は任意だから、

\begin{equation*}

\mathrm{monad}_X(x) \times \mathrm{monad}_Y(y) \subseteq \mathrm{monad}_{X \times Y}( \langle x, y \rangle )

\end{equation*}

が成り立つ。□

2. 連続写像に関する定理

以上を踏まえて、本題の位相空間の連続性に入ります。位相空間 $X$ から位相空間 $Y$ への写像 $f$ が $X$ の点 $x$ で連続であるとは、$Y$ における点 $f(x)$ の任意の近傍 $B$ に対し、その逆像 $f^{-1}[B]$ が $X$ における $x$ の近傍となることをいいます。記号で書くと次のとおりです。

\begin{equation} \tag{3}

\forall B \in \mathcal{N}_Y(f(x)) \, ( f^{-1}[B] \in \mathcal{N}_X(x) )

\end{equation}

これは超準モデルを使って次の同値な条件で表すことができます。今回の主題となる定理です。

【定理2】位相空間 $X$ から位相空間 $Y$ への写像 $f$ が $X$ の点 $x$ で連続であることと、

\begin{equation*}

\forall u \in \mathrm{monad}_X(x) \, ({}^*f(u) \in \mathrm{monad}_Y(f(x)) )

\end{equation*}

すなわち

\begin{equation} \tag{4}

{}^*f[ \mathrm{monad}_X(x) ] \subseteq \mathrm{monad}_Y(f(x))

\end{equation}

が成り立つことは同値である。

(証明)$(3) \Leftrightarrow (4)$ を示せばよい。

$(3) \Rightarrow (4)$:$(3)$が成り立つとし、$(4)$が成り立たないと仮定して矛盾を導く。このとき ${}^*f(u) \notin \mathrm{monad}_Y(f(x))$ となる $u \in \mathrm{monad}_X(x)$ が存在し、この $u$ に対してある $B \in \mathcal{N}_Y(f(x))$ で ${}^*f(u) \notin {}^*B$ となるものが存在するが、$(3)$より $f^{-1}[B] \in \mathcal{N}_X(x)$ であるから、$\mathrm{monad}_X(x) \subseteq {}^*(f^{-1}[B]) = {}^*f^{-1}[{}^*B]$ となって、$u \in {}^*f^{-1}[{}^*B]$ である。これは ${}^*f(u) \in {}^*B$ を意味するから矛盾である。

$(3) \Leftarrow (4)$:$(4)$が成り立つとし、$(3)$が成り立たないと仮定して矛盾を導く。このとき $f^{-1}[B] \notin \mathcal{N}_X(x)$ となる $B \in \mathcal{N}_Y(f(x))$ が存在する。この $B$ に対して $\mathrm{monad}_X(x) \not\subseteq {}^*(f^{-1}[B]) = {}^*f^{-1}[{}^*B]$ であるから、$u \in \mathrm{monad}_X(x) \setminus {}^*f^{-1}[{}^*B]$ となる $u$ をとると、$(4)$より ${}^*f(u) \in \mathrm{monad}_Y(f(x))$ であるが、一方で $u \notin {}^*f^{-1}[{}^*B]$ より ${}^*f(u) \notin {}^*B$ であるから $\mathrm{monad}_Y(f(x)) \not\subseteq {}^*B$ である。これは $B \in \mathcal{N}_Y(f(x))$ と矛盾する。□

以下、これを使って連続写像に関する諸定理を超準的手法で証明します。「開集合の逆像は開集合」は定義よりほとんど自明なので省略します。「閉集合の逆像は閉集合」も補集合を使えばそこからすぐに導かれますが、次のように超準的手法で証明することもできます。

【定理3】$X, Y$ は位相空間、$f$ は $X$ から $Y$ への写像で $X$(上のすべての点)で連続とする。$B \in \mathscr{P}(Y)$ が閉集合ならば、逆像 $f^{-1}[B]$ は閉集合である。

(証明)任意に $\mathrm{monad}_X(x) \cap {}^*(f^{-1}[B]) \neq \emptyset$ となる $x \in X$ をとる。このとき $u \in \mathrm{monad}_X(x) \cap {}^*(f^{-1}[B])$ となる $u$ が存在し、$f$ は $x$ で連続だから【定理2】より ${}^*f(u) \in \mathrm{monad}_Y(f(x))$ であり、また $u \in {}^*(f^{-1}[B]) = {}^*f^{-1}[{}^*B]$ だから ${}^*f(u) \in {}^*B$ であり、これらより $\mathrm{monad}_Y(f(x)) \cap {}^*B \neq \emptyset$ である。$B$ は閉集合だから第17回【定理3】 ii) より $f(x) \in B$ であり、よって $x \in f^{-1}[B]$ だから、再び第17回【定理3】 ii) より $f^{-1}[B]$ は閉集合である。□

「連結集合の像は連結集合」はこれらから容易に導かれるので省略します。

次にコンパクト性に関する定理を証明します。

【定理4】$X, Y$ は位相空間、$A \in \mathscr{P}(X)$ は $X$ 上でコンパクト、$f$ は $X$ から $Y$ への写像で $A$ で連続とすると、次が成立する。

i) 像 $f[A]$ は $Y$ 上でコンパクトである。

ii) 制限 $f \upharpoonright A$(のグラフ)は $X \times Y$ 上でコンパクトである。

i) 像 $f[A]$ は $Y$ 上でコンパクトである。

ii) 制限 $f \upharpoonright A$(のグラフ)は $X \times Y$ 上でコンパクトである。

(証明)

i) 任意に $v \in {}^*(f[A])$ をとる。$v \in {}^*f[{}^*A]$ だから、ある $u \in {}^*A$ に対して ${}^*f(u) = v$ となる。$A$ はコンパクトだから、第17回【定理5】より $u \in \mathrm{monad}_X(x)$ となる $x \in A$ が存在する。$f$ は $x$ で連続だから、【定理2】より

\begin{equation*}

v = {}^*f(u) \in \mathrm{monad}_Y(f(x))

\end{equation*}

である。$f(x) \in f[A]$ だから、第17回【定理5】より $f[A]$ はコンパクトである。

ii) 任意に $\langle u, v \rangle \in {}^*(f \upharpoonright A)$ をとる。$\langle u, v \rangle \in {}^*f \upharpoonright {}^*A$ だから $u \in {}^*A$ で、$A$ がコンパクトだから第17回【定理5】より $u \in \mathrm{monad}_X(x)$ となる $x \in A$ が存在する。$f$ は $x$ で連続だから【定理2】より $v = {}^*f(u) \in \mathrm{monad}_Y(f(x))$ であり、【補題1】より

\begin{equation*}

\langle u, v \rangle \in \mathrm{monad}_X(x) \times \mathrm{monad}_Y(f(x)) = \mathrm{monad}_{X \times Y}( \langle x, f(x) \rangle )

\end{equation*}

である。$\langle x, f(x) \rangle \in f \upharpoonright A$ だから第17回【定理5】より $f \upharpoonright A$ はコンパクトである。□

次に、【定理4】 ii) のある意味逆といえる定理を証明します。

【定理5】$X, Y$ は位相空間で $X$ はハウスドルフとするとき、$X$ から $Y$ への写像 $f$ が $X \times Y$ 上でコンパクトならば、$f$ は $X$ で連続である。

(証明)任意に $x \in X$ と $u \in \mathrm{monad}_X(x)$ をとる。このとき $\langle u, {}^*f(u) \rangle \in {}^*f$ で、$f$ は $X \times Y$ 上でコンパクトだから、第17回【定理5】より $\langle u, {}^*f(u) \rangle \in \mathrm{monad}_{X \times Y}( \langle x', f(x') \rangle )$ となる $x' \in X$ が存在する。【補題1】より $\mathrm{monad}_{X \times Y}( \langle x', f(x') \rangle ) = \mathrm{monad}_X(x') \times \mathrm{monad}_Y(f(x'))$ だから、$u \in \mathrm{monad}_X(x')$ かつ ${}^*f(u) \in \mathrm{monad}_Y(f(x'))$ である。これらより $\mathrm{monad}_X(x) \cap \mathrm{monad}_X(x') \neq \emptyset$ であり、$X$ はハウスドルフだから第17回【定理4】 ii) より $x = x'$ が従う。よって ${}^*f(u) \in \mathrm{monad}_Y(f(x))$ となり、【定理2】より $f$ は $x$ で連続であり、従って $X$ で連続である。□

この定理から、2つの位相空間が同相になるための一つの十分条件が示されます。

【定理6】$X, Y$ は位相空間、$X$ はコンパクトで $Y$ はハウスドルフ、$f$ は $X$ から $Y$ への連続な全単射とすると、逆写像 $f^{-1}$ も $Y$ で連続である。従って $X$ と $Y$ は同相であり、

\begin{equation} \tag{5}

\forall x \in X \, ( {}^*f[ \mathrm{monad}_X(x) ] = \mathrm{monad}_Y(f(x)) )

\end{equation}

が成立する。

(証明)$f$ が全単射だから逆写像 $f^{-1}$ が存在し、これが $Y \times X$ 上でコンパクトであることを示す。任意に $\langle v, u \rangle \in {}^*(f^{-1})$ をとると、${}^*(f^{-1}) = {}^*f^{-1} \subseteq {}^*Y \times {}^*X$ より $u \in {}^*X$ であり、$X$ がコンパクトだから第17回【定理5】より $u \in \mathrm{monad}_X(x)$ となる $x \in X$ が存在する。$f$ は $x$ で連続だから、【定理2】より $v = {}^*f(u) \in \mathrm{monad}_Y(f(x))$ である。よって【補題1】より、

\begin{equation*}

\langle v, u \rangle \in \mathrm{monad}_Y(f(x)) \times \mathrm{monad}_X(x) = \mathrm{monad}_{Y \times X}( \langle f(x), x \rangle )

\end{equation*}

かつ $\langle f(x), x \rangle \in f^{-1}$ だから、第17回【定理5】より $f^{-1}$ はコンパクトである。すると、$Y$ がハウスドルフだから【定理5】より $f^{-1}$ は $Y$ で連続である。従って $X$ と $Y$ は同相であり、任意の $x \in X$ に対し、$(4)$を $f^{-1}$ に適用して ${}^*f^{-1}[ \mathrm{monad}_Y(f(x)) ] \subseteq \mathrm{monad}_X(x)$ となるから $\mathrm{monad}_Y(f(x)) \subseteq {}^*f[ \mathrm{monad}_X(x) ]$ であり、これと$(4)$より ${}^*f[ \mathrm{monad}_X(x) ] = \mathrm{monad}_Y(f(x))$ が得られ、$x \in X$ は任意だから$(5)$が得られる。□

このように、いろんな定理が超準的手法の条件の組み合わせで機械的に証明できることがわかります。

3. ユークリッド空間への応用

ここで応用例として、2次元以上のユークリッド空間が1次元ユークリッド空間と同相にならないことを、超準的手法を用いて証明することとします。まずそれに用いる常識的な補題から。

【補題7】$X, Y, Z$ は位相空間、$f$ は $X \times Y$ から $Z$ への連続写像とすると、ある $y_0 \in Y$ に対して

\begin{equation*}

g : X \to Z, \, x \mapsto f(x,y_0)

\end{equation*}

によって定まる写像 $g$ も連続である。

(証明)任意に $x \in X$ と $u \in \mathrm{monad}_X(x)$ をとる。【補題1】より、

\begin{equation*}

\langle u, y_0 \rangle \in \mathrm{monad}_X(x) \times \mathrm{monad}_Y(y_0) = \mathrm{monad}_{X \times Y}( \langle x, y_0 \rangle )

\end{equation*}

であり、$f$ は連続だから【定理2】より

\begin{equation*}

{}^*g(u) = {}^*f( \langle u, y_0 \rangle ) \in \mathrm{monad}_Z( f( \langle x, y_0 \rangle ) ) = \mathrm{monad}_Z( g(x) )

\end{equation*}

である。従って再び【定理2】より $g$ は連続である。□

次が証明したい事柄です。

【定理8】$n \ge 2$ のとき、内点をもつ $\mathbb{R}^n$ の部分集合から $\mathbb{R}$ への連続な単射は存在しない。ただし位相は通常のユークリッド位相とする。

(証明)$\mathbb{R}$ のユークリッド位相における「連結であることと区間であることは同値」「有界閉区間はコンパクト」という事実を用いる。

内点をもつ $\mathbb{R}^n$ の部分集合を $C$ とし、$C$ から $\mathbb{R}$ への連続な単射 $f$ が存在すると仮定して矛盾を導く。以下 $m = n - 1$ とおいて $\mathbb{R}^n = \mathbb{R} \times \mathbb{R}^m$ とみなし、また $\langle x,y \rangle \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^m$ に対して $f( \langle x,y \rangle )$ を $f(x,y)$ とかく。

$C$ の内点 $\langle a, b \rangle \ ( a \in \mathbb{R} \land b \in \mathbb{R}^m )$ をとり、$a$ を内点にもつ $\mathbb{R}$ の閉区間 $A$ と、$\mathbb{R}^m$ における $b$ の近傍 $B$ を、$A \times B \subseteq C$ となるようにとる($A, B$ を十分小さくとれば可能)。

$A$ から $\mathbb{R}$ への写像 $g$ を $g(x) = f(x,b)$ によって定めると、$f$ が $A \times B$ で連続な単射だから、【補題7】より $g$ も $A$ で連続な単射である。$A$ はコンパクトで $\mathbb{R}$ はハウスドルフだから、【定理6】より

\begin{equation} \tag{6}

\forall x \in A \, ( {}^*g[ \mathrm{monad}_A(x) ] = \mathrm{monad}_{g[A]}(f(x)) )

\end{equation}

が成立する。また $A$ は $\mathbb{R}$ の区間だから連結で、その連続写像 $g$ による像 $g[A]$ も連結だから $\mathbb{R}$ の区間である。$A$ は2点以上をもち $g$ は単射だから $g[A]$ も2点以上をもち、従って内点 $c$ がとれる。この $c$ に対し $\mathrm{monad}_{\mathbb{R}}(c) \subseteq {}^*(g[A])$ であり、よって

\begin{equation*}

\mathrm{monad}_{g[A]}(c) = \mathrm{monad}_{\mathbb{R}}(c) \cap {}^*(g[A]) = \mathrm{monad}_{\mathbb{R}}(c)

\end{equation*}

である。$f(a') = c$ となる $a' \in A$ をとると、$(6)$より

\begin{equation} \tag{7}

{}^*g[ \mathrm{monad}_A(a') ] = \mathrm{monad}_{g[A]}(c) = \mathrm{monad}_{\mathbb{R}}(c)

\end{equation}

が成り立つ。

この $a'$ に対し、$B$ から $\mathbb{R}$ への写像 $h$ を $h(y) = f(a',y)$ によって定める。$b$ は $\mathbb{R}^m$ の位相における $B$ の内点だから $\mathrm{monad}_{\mathbb{R}^m}(b) \subseteq {}^*B$ であり、よって

\begin{equation*}

\mathrm{monad}_B(b) = \mathrm{monad}_{\mathbb{R}^m}(b) \cap {}^*B = \mathrm{monad}_{\mathbb{R}^m}(b)

\end{equation*}

であるから、$v \neq b$ となる $v \in \mathrm{monad}_B(b)$ がとれる。【補題7】より $h$ も $B$ で連続だから、【定理2】より ${}^*h(v) \in \mathrm{monad}_{h[B]}(c) \subseteq \mathrm{monad}_{\mathbb{R}}(c)$ である。$(7)$より ${}^*g(u) = {}^*h(v)$ となる $u \in \mathrm{monad}_A(a')$ がとれ、${}^*f(u,b) = {}^*g(u)$ かつ ${}^*f(a',v) = {}^*h(v)$ より ${}^*f(u,b) = {}^*f(a',v)$ が得られるが、$f$ は単射だから ${}^*f$ も単射であり、$\langle u, b \rangle \neq \langle a', v \rangle$ だからこれは矛盾である。□

直線と平面が同じ濃度を持つことを発見したカントルがその事実に困惑したのを見て、デデキントがカントルを慰める?ために指摘した内容を、ここでは超準解析を用いて証明してみました。

(続く)(前記事)(目次)

わかってない奴がわかったつもりで書き留める超準解析(その18) [数学]

【超準解析について生半可な知識しかない僕が、わかったつもりの内容をちょっとずつ書き留めていきます。不正確な内容や誤りもあることをご承知ください。】

(18) アレクサンドロフの1点コンパクト化

前回の続きとして、コンパクトでない空間をコンパクト空間に拡張する1つの手法「アレクサンドロフの1点コンパクト化」を、超準モデルを使って構成する方法を紹介します。

1. 超準モデルから定まる位相

$X$ を位相が定まっていない無限集合とするとき、その超準モデルを使って、次のようにして $X$ に位相を定めることができます。

すべての $X$ の点 $x$ に対して $x \in \nu(x)$ をみたす ${}^*X$ の部分集合 $\nu(x) \in \mathscr{P}({}^*X)$ が(何でもよいので)定まっているとします。このとき、

\begin{equation*}

\mathcal{O} = \{ \, A \in \mathscr{P}(X) \, \mid \, \forall x \in A \, (\nu(x) \subseteq {}^*A) \, \}

\end{equation*}

と定めると、この $\mathcal{O}$ は次の開集合系の性質を全てみたします。

① $\emptyset \in \mathcal{O} \land X \in \mathcal{O}$

② $A \in \mathcal{O} \land B \in \mathcal{O} \to A \cap B \in \mathcal{O}$

③ $\forall i \in I \, (A_i \in \mathcal{O}) \to \bigcup_{i \in I} A_i \in \mathcal{O}$

①と②は明らかなので、和集合に関する性質③だけ示しておきます。$\forall i \in I \, (A_i \in \mathcal{O})$ が成り立つとし、$B = \bigcup_{i \in I} A_i$ とします。任意に $x \in B$ をとると、ある $i \in I$ に対して $x \in A_i$ だから $\nu(x) \subseteq {}^*A_i$ となります。$A_i \subseteq B$ だから移行原理より ${}^*A_i \subseteq {}^*B$ となり、従って $\nu(x) \subseteq {}^*B$ となるから $B \in \mathcal{O}$ です。これで $\mathcal{O}$ が開集合系の性質を全てみたすことが示されたので、$X$ に位相が定まります。

この位相に関して近傍系やモナドが定まりますが、$A$ が点 $x$ の近傍ならば簡単な考察により $\nu(x) \subseteq {}^*A$ がわかるので、$\nu(x) \subseteq \mathrm{monad}(x)$ となります。一般には必ずしもこれらは等しくなりません。

この方法を使って位相空間 $X$ を $X \subsetneq Y$ となる集合 $Y$ に拡張することを考えます。このため、一般に一方が他方の部分位相空間となるための超準モデルによる同値条件を考察します。

$X \subseteq Y$ の関係にある位相空間 $X, Y$ がそれぞれあるとします。$X$ と $Y$ の開集合系をそれぞれ $\mathcal{O}_X, \mathcal{O}_Y$ とし、また、$X$ における点 $x$ の近傍系とモナドをそれぞれ $\mathcal{N}_X(x), \mathrm{monad}_X(x)$ とかき、同様に $Y$ における点 $x$ の近傍系とモナドをそれぞれ $\mathcal{N}_Y(x), \mathrm{monad}_Y(x)$ とかくことにします。このとき、$X$ が $Y$ の部分位相空間であるとは、

\begin{equation} \tag{1}

\forall A \in \mathscr{P}(X) \, (A \in \mathcal{O}_X \leftrightarrow \exists B \in \mathcal{O}_Y \, (A = B \cap X))

\end{equation}

であることをいいます。

これを超準モデルでの同値条件で表したものが次の定理です。

(証明)$(1) \Leftrightarrow (2)$ を示せばよい。

$(1) \Rightarrow (2)$ : $(1)$ が成り立つとし、任意に $x \in X$ をとる。

任意に $B \in \mathcal{N}_Y(x)$ をとると、$x \in B' \subseteq B$ となる $B' \in \mathcal{O}_Y$ がとれ、$A' = B' \cap X$ とすると $(1)$ より $A' \in \mathcal{O}_X$ で、$x \in A'$ だから

\begin{equation*}

\mathrm{monad}_X(x) \subseteq {}^*A' \subseteq {}^*B' \subseteq {}^*B

\end{equation*}

である。$B \in \mathcal{N}_Y(x)$ は任意だから $\mathrm{monad}_X(x) \subseteq \mathrm{monad}_Y(x)$ であり、また $\mathrm{monad}_X(x) \subseteq {}^*X$ は明らかだから $\mathrm{monad}_X(x) \subseteq \mathrm{monad}_Y(x) \cap {}^*X$ が得られる。

逆に、任意に $A \in \mathcal{N}_X(x)$ をとると、$x \in A' \subseteq A$ となる $A' \in \mathcal{O}_X$ がとれ、$(1)$ よりある $B' \in \mathcal{O}_Y$ に対して $A' = B' \cap X$ となり、$x \in B'$ だから $\mathrm{monad}_Y(x) \subseteq {}^*B'$ より

\begin{equation*}

\mathrm{monad}_Y(x) \cap {}^*X \subseteq {}^*B' \cap {}^*X = {}^*A' \subseteq {}^*A

\end{equation*}

であり、$A \in \mathcal{N}_X(x)$ は任意だから $\mathrm{monad}_Y(x) \cap {}^*X \subseteq \mathrm{monad}_X(x)$ が得られる。

以上より $\mathrm{monad}_X(x) = \mathrm{monad}_Y(x) \cap {}^*X$ であり、$(2)$ が示された。

$(2) \Rightarrow (1)$ : $(2)$ が成り立つとし、任意に $A \in \mathscr{P}(X)$ をとる。

$A \in \mathcal{O}_X$ とする。$B' = A \cup (Y \setminus X)$ とおき、任意の $x \in A$ に対して $\mathrm{monad}_Y(x) \subseteq {}^*B'$ となることを示す。任意に $y \in \mathrm{monad}_Y(x)$ をとると、$y \in {}^*X$ ならば $(2)$ より

\begin{equation*}

y \in \mathrm{monad}_Y(x) \cap {}^*X = \mathrm{monad}_X(x) \subseteq {}^*A \subseteq {}^*B'

\end{equation*}

となるから $y \in {}^*B'$ である。$y \notin {}^*X$ ならば

\begin{equation*}

y \in {}^*Y \setminus {}^*X = {}^*(Y \setminus X) \subseteq {}^*B'

\end{equation*}

よりやはり $y \in {}^*B'$ である。これで $\mathrm{monad}_Y(x) \subseteq {}^*B'$ が示されたから $B' \in \mathcal{N}_Y(x)$ であり、$x \in B(x) \subseteq B'$ をみたす $B(x) \in \mathcal{O}_Y$ が存在する。$B = \bigcup_{x \in A}B(x)$ とおくと $B \in \mathcal{O}_Y$ かつ $B \subseteq B'$ で、明らかに $A \subseteq B \cap X$ であり、また $B \cap X \subseteq B' \cap X = A$ だから $A = B \cap X$ である。

逆に、ある $B \in \mathcal{O}_Y$ に対して $A = B \cap X$ ならば、任意の $x \in A$ に対して、$\mathrm{monad}_Y(x) \subseteq {}^*B$ と $(2)$ より

\begin{equation*}

\mathrm{monad}_X(x) = \mathrm{monad}_Y(x) \cap {}^*X \subseteq {}^*B \cap {}^*X = {}^*A

\end{equation*}

が得られるから、$A \in \mathcal{O}_X$ である。

以上より $A \in \mathcal{O}_X \leftrightarrow \exists B \in \mathcal{O}_Y \, (A = B \cap X)$ であり、$(1)$ が示された。□

さて、超準モデルを使って位相空間 $X$ を $X \subsetneq Y$ となる $Y$ に拡張する一つの方法を、次の補題によって示します。

(証明)

任意に $x \in X$ をとる。まず、$\mathrm{monad}_X(x) = \nu(x) \subseteq \mathrm{monad}_Y(x)$ である。逆の包含関係を示すため、任意に $A \in \mathcal{N}_X(x)$ をとると、$x \in B \subseteq A$ となる $B \in \mathcal{O}_X$ が存在し、$\forall y \in B \, (\nu(y) = \mathrm{monad}_X(y) \subseteq {}^*B)$ より $B \in \mathcal{O}_Y$ となるから $A \in \mathcal{N}_Y(x)$ であり、これより $\mathrm{monad}_Y(x) \subseteq {}^*A$ である。$A \in \mathcal{N}_X(x)$ は任意だから $\mathrm{monad}_Y(x) \subseteq \mathrm{monad}_X(x)$ が得られる。以上で $(3)$ が示された。□

この補題の方法は、本来は $(2)$ でよいのにそれより強い $(3)$ が得られることから、位相空間の拡張手段としてはかなり「雑」といえます。しかし次に示す目的のためには、この方法で十分です。

2. アレクサンドロフの1点コンパクト化

ここまでの考察を利用して、「アレクサンドロフの1点コンパクト化」を超準モデルを用いて構成します。

位相空間 $X$ に対し、$X$ に属さない1点 $\infty$ を $X$ に追加した空間 $Y = X \cup \{ \infty \}$ を考え、次によって $\nu(\infty)$ を定めます。

\begin{equation*}

\nu(\infty) = \{ \, y \in {}^*X \, \mid \, \forall x \in X \, (y \notin \mathrm{monad}_X(x)) \, \} \cup \{ \infty \}

\end{equation*}

つまり「 ${}^*X$ のすべての遠標準点と $\infty$ を集めた集合」を $\nu(\infty)$ と定めます。

これを用いて【補題2】の方法で $X$ を部分位相空間とする $Y$ の位相が定まります。$(3)$ が成立するので、以下 $\mathrm{monad}$ の添字は省略します。

このとき、まず $Y$ はコンパクトです。なぜなら任意に $y \in {}^*Y$ をとると、$y$ はある $x \in X$ に対して $y \in \mathrm{monad}(x)$ となるか、または $y \in \nu(\infty)$ となるかのどちらかで、後者ならば $y \in \nu(\infty) \subseteq \mathrm{monad}(\infty)$ なので、第17回【定理5】より $Y$ はコンパクトになります。

次に、$X$ がコンパクトでない場合、$X$ は $Y$ において稠密となります。なぜなら $X$ がコンパクトでなければ ${}^*X$ は遠標準点をもつから $\nu(\infty) \cap {}^*X \neq \emptyset$ であり、従って $\mathrm{monad}(\infty) \cap {}^*X \neq \emptyset$ より $\forall x \in Y \, ( \mathrm{monad}(x) \cap {}^*X \neq \emptyset )$ となるから、第17回【定理3】の ix) より $X$ は $Y$ において稠密です。

これらの条件をみたす $Y = X \cup \{ \infty \}$ を $X$ のアレクサンドロフの1点コンパクト化といいます。従って上の方法は、任意のコンパクトでない位相空間から1点コンパクト化を構成する(超準モデルを使った)一つの方法を示しています。

さらに次が成り立ちます。

(証明)

$\mathrm{monad}(\infty) \supseteq \nu(\infty)$ は既に証明済み。$\mathrm{monad}(\infty) \subseteq \nu(\infty)$ を示すため、ある $ y \in \mathrm{monad}(\infty) \setminus \nu(\infty)$ が存在すると仮定して矛盾を導く。$y \notin \nu(\infty)$ なので、$\nu(\infty)$ の定義より、ある $x \in X$ に対して $y \in \mathrm{monad}(x)$ である。$X$ は局所コンパクトだから $A \in \mathcal{N}_X(x)$ となるコンパクトな $A$ が存在して $y \in \mathrm{monad}(x) \subseteq {}^*A$ より $y \in {}^*A$ となる。$X$ はハウスドルフだから第17回【定理6】 ii) より $A$ は $X$ の閉集合で、従って $X \setminus A$ は $X$ の開集合である。そこで $B = (X \setminus A) \cup \{ \infty \}$ とすると $B = Y \setminus A$ で、任意の $z \in X \setminus A$ に対して $\nu(z) = \mathrm{monad}(z) \subseteq {}^*(X \setminus A) \subseteq {}^*B$ である。また $A$ がコンパクトだから第17回【定理5】より ${}^*A$ の点は全て ${}^*X$ の近標準点で、$\nu(\infty)$ は ${}^*X$ の遠標準点と $\infty$ の集合だから $\nu(\infty) \cap {}^*A = \emptyset$ であり、これより $\nu(\infty) \subseteq {}^*Y \setminus {}^*A = {}^*(Y \setminus A) = {}^*B$ となる。従って $B$ は $Y$ における開集合であるから $\infty$ の近傍であり、 $y \in \mathrm{monad}(\infty) \subseteq {}^*B = {}^*Y \setminus {}^*A$ となるから $y \in {}^*A$ と矛盾する。以上より $\mathrm{monad}(\infty) \subseteq \nu(\infty)$ が得られたから $\mathrm{monad}(\infty) = \nu(\infty)$ である。□

この補題を使って、次の有名な結果が示されます。

(証明)

$X$ がハウスドルフであることと第17回【定理4】 ii) より、任意の $x, y \in X$ に対して $x \neq y \to \mathrm{monad}(x) \cap \mathrm{monad}(y) = \emptyset$ である。さらに【補題3】より $\mathrm{monad}(x) \cap \mathrm{monad}(\infty) = \mathrm{monad}(x) \cap \nu(\infty) = \emptyset$ も明らかなので、任意の $x, y \in Y$ に対して $x \neq y \to \mathrm{monad}(x) \cap \mathrm{monad}(y) = \emptyset$ が成り立ち、従って再び第17回【定理4】 ii) より $Y$ もハウスドルフである。□

ついでに、この定理の逆も超準モデルを利用して示しておきましょう。そのために必要になるのが次の補題です。

(証明)

【定理1】より任意の $x \in X$ に対して

\begin{equation*}

\mathrm{monad}_X(x) = \mathrm{monad}_Y(x) \cap {}^*X

\end{equation*}

が成立する。$Y$ が $\mathrm{T}_1$ だから第17回【定理4】 i) より $\infty \notin \mathrm{monad}_Y(x)$ であり、かつ ${}^*Y = {}^*X \cup \{ \infty \}$ だから $\mathrm{monad}_Y(x) \subseteq {}^*X$ すなわち $\mathrm{monad}_Y(x) \cap {}^*X = \mathrm{monad}_Y(x)$ である。従って $(4)$ が成立する。□

この補題を使って、【定理4】の逆が次のように示されます。

(証明)

$Y$ はハウスドルフだから $\mathrm{T}_1$ であり、【補題5】より $(4)$ が成立する。従って $Y$ のハウスドルフ性と第17回【定理4】 ii) より $X$ もハウスドルフである。任意に $x \in X$ をとると、$Y$ がハウスドルフだから $Y$ における $x$ の開近傍 $A$ と $\infty$ の開近傍 $B$ で $A \cap B = \emptyset$ となるものがとれる。$C = Y \setminus B$ とすると、$C$ はコンパクト空間 $Y$ の閉集合だから、第17回【定理6】 i) より $Y$ においてコンパクトである。従って第17回【定理5】より、

\begin{equation*}

\forall y \in {}^*C \, \exists z \in C \, (y \in \mathrm{monad}_Y(z))

\end{equation*}

が成立するが、$\infty \notin C$ より $C \subseteq X$ であり、これと $(4)$ より

\begin{equation*}

\forall y \in {}^*C \, \exists z \in C \, (y \in \mathrm{monad}_X(z))

\end{equation*}

が成立し、第17回【定理5】より $C$ は $X$ においてもコンパクトである。$A \subseteq C$ だから $C$ は $x$ のコンパクトな近傍であり、$x \in X$ は任意だから $X$ は局所コンパクトである。□

以上でアレクサンドロフの1点コンパクト化に関する諸定理が、超準モデルを使って証明されました。通常の方法に比べて特に簡単になるとは言えませんが、ハウスドルフ性やコンパクト性とモナドとの関係を見通しよく利用することができて、面白い方法だと思います。

(続く)(前記事)(目次)

(18) アレクサンドロフの1点コンパクト化

前回の続きとして、コンパクトでない空間をコンパクト空間に拡張する1つの手法「アレクサンドロフの1点コンパクト化」を、超準モデルを使って構成する方法を紹介します。

1. 超準モデルから定まる位相

$X$ を位相が定まっていない無限集合とするとき、その超準モデルを使って、次のようにして $X$ に位相を定めることができます。

すべての $X$ の点 $x$ に対して $x \in \nu(x)$ をみたす ${}^*X$ の部分集合 $\nu(x) \in \mathscr{P}({}^*X)$ が(何でもよいので)定まっているとします。このとき、

\begin{equation*}

\mathcal{O} = \{ \, A \in \mathscr{P}(X) \, \mid \, \forall x \in A \, (\nu(x) \subseteq {}^*A) \, \}

\end{equation*}

と定めると、この $\mathcal{O}$ は次の開集合系の性質を全てみたします。

① $\emptyset \in \mathcal{O} \land X \in \mathcal{O}$

② $A \in \mathcal{O} \land B \in \mathcal{O} \to A \cap B \in \mathcal{O}$

③ $\forall i \in I \, (A_i \in \mathcal{O}) \to \bigcup_{i \in I} A_i \in \mathcal{O}$

①と②は明らかなので、和集合に関する性質③だけ示しておきます。$\forall i \in I \, (A_i \in \mathcal{O})$ が成り立つとし、$B = \bigcup_{i \in I} A_i$ とします。任意に $x \in B$ をとると、ある $i \in I$ に対して $x \in A_i$ だから $\nu(x) \subseteq {}^*A_i$ となります。$A_i \subseteq B$ だから移行原理より ${}^*A_i \subseteq {}^*B$ となり、従って $\nu(x) \subseteq {}^*B$ となるから $B \in \mathcal{O}$ です。これで $\mathcal{O}$ が開集合系の性質を全てみたすことが示されたので、$X$ に位相が定まります。

この位相に関して近傍系やモナドが定まりますが、$A$ が点 $x$ の近傍ならば簡単な考察により $\nu(x) \subseteq {}^*A$ がわかるので、$\nu(x) \subseteq \mathrm{monad}(x)$ となります。一般には必ずしもこれらは等しくなりません。

この方法を使って位相空間 $X$ を $X \subsetneq Y$ となる集合 $Y$ に拡張することを考えます。このため、一般に一方が他方の部分位相空間となるための超準モデルによる同値条件を考察します。

$X \subseteq Y$ の関係にある位相空間 $X, Y$ がそれぞれあるとします。$X$ と $Y$ の開集合系をそれぞれ $\mathcal{O}_X, \mathcal{O}_Y$ とし、また、$X$ における点 $x$ の近傍系とモナドをそれぞれ $\mathcal{N}_X(x), \mathrm{monad}_X(x)$ とかき、同様に $Y$ における点 $x$ の近傍系とモナドをそれぞれ $\mathcal{N}_Y(x), \mathrm{monad}_Y(x)$ とかくことにします。このとき、$X$ が $Y$ の部分位相空間であるとは、

\begin{equation} \tag{1}

\forall A \in \mathscr{P}(X) \, (A \in \mathcal{O}_X \leftrightarrow \exists B \in \mathcal{O}_Y \, (A = B \cap X))

\end{equation}

であることをいいます。

これを超準モデルでの同値条件で表したものが次の定理です。

【定理1】位相空間 $X,Y$ が $X \subseteq Y$ のとき、$X$ が $Y$ の部分位相空間となることは、

\begin{equation} \tag{2}

\forall x \in X \, (\mathrm{monad}_X(x) = \mathrm{monad}_Y(x) \cap {}^*X)

\end{equation}

が成り立つことと同値である。

(証明)$(1) \Leftrightarrow (2)$ を示せばよい。

$(1) \Rightarrow (2)$ : $(1)$ が成り立つとし、任意に $x \in X$ をとる。

任意に $B \in \mathcal{N}_Y(x)$ をとると、$x \in B' \subseteq B$ となる $B' \in \mathcal{O}_Y$ がとれ、$A' = B' \cap X$ とすると $(1)$ より $A' \in \mathcal{O}_X$ で、$x \in A'$ だから

\begin{equation*}

\mathrm{monad}_X(x) \subseteq {}^*A' \subseteq {}^*B' \subseteq {}^*B

\end{equation*}

である。$B \in \mathcal{N}_Y(x)$ は任意だから $\mathrm{monad}_X(x) \subseteq \mathrm{monad}_Y(x)$ であり、また $\mathrm{monad}_X(x) \subseteq {}^*X$ は明らかだから $\mathrm{monad}_X(x) \subseteq \mathrm{monad}_Y(x) \cap {}^*X$ が得られる。

逆に、任意に $A \in \mathcal{N}_X(x)$ をとると、$x \in A' \subseteq A$ となる $A' \in \mathcal{O}_X$ がとれ、$(1)$ よりある $B' \in \mathcal{O}_Y$ に対して $A' = B' \cap X$ となり、$x \in B'$ だから $\mathrm{monad}_Y(x) \subseteq {}^*B'$ より

\begin{equation*}

\mathrm{monad}_Y(x) \cap {}^*X \subseteq {}^*B' \cap {}^*X = {}^*A' \subseteq {}^*A

\end{equation*}

であり、$A \in \mathcal{N}_X(x)$ は任意だから $\mathrm{monad}_Y(x) \cap {}^*X \subseteq \mathrm{monad}_X(x)$ が得られる。

以上より $\mathrm{monad}_X(x) = \mathrm{monad}_Y(x) \cap {}^*X$ であり、$(2)$ が示された。

$(2) \Rightarrow (1)$ : $(2)$ が成り立つとし、任意に $A \in \mathscr{P}(X)$ をとる。

$A \in \mathcal{O}_X$ とする。$B' = A \cup (Y \setminus X)$ とおき、任意の $x \in A$ に対して $\mathrm{monad}_Y(x) \subseteq {}^*B'$ となることを示す。任意に $y \in \mathrm{monad}_Y(x)$ をとると、$y \in {}^*X$ ならば $(2)$ より

\begin{equation*}

y \in \mathrm{monad}_Y(x) \cap {}^*X = \mathrm{monad}_X(x) \subseteq {}^*A \subseteq {}^*B'

\end{equation*}

となるから $y \in {}^*B'$ である。$y \notin {}^*X$ ならば

\begin{equation*}

y \in {}^*Y \setminus {}^*X = {}^*(Y \setminus X) \subseteq {}^*B'

\end{equation*}

よりやはり $y \in {}^*B'$ である。これで $\mathrm{monad}_Y(x) \subseteq {}^*B'$ が示されたから $B' \in \mathcal{N}_Y(x)$ であり、$x \in B(x) \subseteq B'$ をみたす $B(x) \in \mathcal{O}_Y$ が存在する。$B = \bigcup_{x \in A}B(x)$ とおくと $B \in \mathcal{O}_Y$ かつ $B \subseteq B'$ で、明らかに $A \subseteq B \cap X$ であり、また $B \cap X \subseteq B' \cap X = A$ だから $A = B \cap X$ である。

逆に、ある $B \in \mathcal{O}_Y$ に対して $A = B \cap X$ ならば、任意の $x \in A$ に対して、$\mathrm{monad}_Y(x) \subseteq {}^*B$ と $(2)$ より

\begin{equation*}

\mathrm{monad}_X(x) = \mathrm{monad}_Y(x) \cap {}^*X \subseteq {}^*B \cap {}^*X = {}^*A

\end{equation*}

が得られるから、$A \in \mathcal{O}_X$ である。

以上より $A \in \mathcal{O}_X \leftrightarrow \exists B \in \mathcal{O}_Y \, (A = B \cap X)$ であり、$(1)$ が示された。□

さて、超準モデルを使って位相空間 $X$ を $X \subsetneq Y$ となる $Y$ に拡張する一つの方法を、次の補題によって示します。

【補題2】位相空間 $X$ と $X \subsetneq Y$ となる $Y$ があり、任意の $x \in Y \setminus X$ に対して $x \in \nu(x)$ をみたす $\nu(x) \in \mathscr{P}({}^*X)$ が定まっているとする。このとき任意の $x \in X$ に対して $\nu(x) = \mathrm{monad}_X(x)$ と定め、

\begin{equation*}

\mathcal{O}_Y = \{ \, A \in \mathscr{P}(Y) \, \mid \, \forall x \in A \, (\nu(x) \subseteq {}^*A) \, \}

\end{equation*}

で定まる開集合系 $\mathcal{O}_Y$ によって $Y$ に位相を定めると、

\begin{equation} \tag{3}

\forall x \in X \, (\mathrm{monad}_X(x) = \mathrm{monad}_Y(x))

\end{equation}

であり、従って【定理1】より $X$ は $Y$ の部分位相空間となる。

(証明)

任意に $x \in X$ をとる。まず、$\mathrm{monad}_X(x) = \nu(x) \subseteq \mathrm{monad}_Y(x)$ である。逆の包含関係を示すため、任意に $A \in \mathcal{N}_X(x)$ をとると、$x \in B \subseteq A$ となる $B \in \mathcal{O}_X$ が存在し、$\forall y \in B \, (\nu(y) = \mathrm{monad}_X(y) \subseteq {}^*B)$ より $B \in \mathcal{O}_Y$ となるから $A \in \mathcal{N}_Y(x)$ であり、これより $\mathrm{monad}_Y(x) \subseteq {}^*A$ である。$A \in \mathcal{N}_X(x)$ は任意だから $\mathrm{monad}_Y(x) \subseteq \mathrm{monad}_X(x)$ が得られる。以上で $(3)$ が示された。□

この補題の方法は、本来は $(2)$ でよいのにそれより強い $(3)$ が得られることから、位相空間の拡張手段としてはかなり「雑」といえます。しかし次に示す目的のためには、この方法で十分です。

2. アレクサンドロフの1点コンパクト化

ここまでの考察を利用して、「アレクサンドロフの1点コンパクト化」を超準モデルを用いて構成します。

位相空間 $X$ に対し、$X$ に属さない1点 $\infty$ を $X$ に追加した空間 $Y = X \cup \{ \infty \}$ を考え、次によって $\nu(\infty)$ を定めます。

\begin{equation*}

\nu(\infty) = \{ \, y \in {}^*X \, \mid \, \forall x \in X \, (y \notin \mathrm{monad}_X(x)) \, \} \cup \{ \infty \}

\end{equation*}

つまり「 ${}^*X$ のすべての遠標準点と $\infty$ を集めた集合」を $\nu(\infty)$ と定めます。

これを用いて【補題2】の方法で $X$ を部分位相空間とする $Y$ の位相が定まります。$(3)$ が成立するので、以下 $\mathrm{monad}$ の添字は省略します。

このとき、まず $Y$ はコンパクトです。なぜなら任意に $y \in {}^*Y$ をとると、$y$ はある $x \in X$ に対して $y \in \mathrm{monad}(x)$ となるか、または $y \in \nu(\infty)$ となるかのどちらかで、後者ならば $y \in \nu(\infty) \subseteq \mathrm{monad}(\infty)$ なので、第17回【定理5】より $Y$ はコンパクトになります。

次に、$X$ がコンパクトでない場合、$X$ は $Y$ において稠密となります。なぜなら $X$ がコンパクトでなければ ${}^*X$ は遠標準点をもつから $\nu(\infty) \cap {}^*X \neq \emptyset$ であり、従って $\mathrm{monad}(\infty) \cap {}^*X \neq \emptyset$ より $\forall x \in Y \, ( \mathrm{monad}(x) \cap {}^*X \neq \emptyset )$ となるから、第17回【定理3】の ix) より $X$ は $Y$ において稠密です。

これらの条件をみたす $Y = X \cup \{ \infty \}$ を $X$ のアレクサンドロフの1点コンパクト化といいます。従って上の方法は、任意のコンパクトでない位相空間から1点コンパクト化を構成する(超準モデルを使った)一つの方法を示しています。

さらに次が成り立ちます。

【補題3】$X$ がハウスドルフかつ局所コンパクト(任意の点に対してコンパクトな近傍が存在する)ならば、上の方法で構成した1点コンパクト化において、

\begin{equation*}

\mathrm{monad}(\infty) = \nu(\infty)

\end{equation*}

が成立する。

(証明)

$\mathrm{monad}(\infty) \supseteq \nu(\infty)$ は既に証明済み。$\mathrm{monad}(\infty) \subseteq \nu(\infty)$ を示すため、ある $ y \in \mathrm{monad}(\infty) \setminus \nu(\infty)$ が存在すると仮定して矛盾を導く。$y \notin \nu(\infty)$ なので、$\nu(\infty)$ の定義より、ある $x \in X$ に対して $y \in \mathrm{monad}(x)$ である。$X$ は局所コンパクトだから $A \in \mathcal{N}_X(x)$ となるコンパクトな $A$ が存在して $y \in \mathrm{monad}(x) \subseteq {}^*A$ より $y \in {}^*A$ となる。$X$ はハウスドルフだから第17回【定理6】 ii) より $A$ は $X$ の閉集合で、従って $X \setminus A$ は $X$ の開集合である。そこで $B = (X \setminus A) \cup \{ \infty \}$ とすると $B = Y \setminus A$ で、任意の $z \in X \setminus A$ に対して $\nu(z) = \mathrm{monad}(z) \subseteq {}^*(X \setminus A) \subseteq {}^*B$ である。また $A$ がコンパクトだから第17回【定理5】より ${}^*A$ の点は全て ${}^*X$ の近標準点で、$\nu(\infty)$ は ${}^*X$ の遠標準点と $\infty$ の集合だから $\nu(\infty) \cap {}^*A = \emptyset$ であり、これより $\nu(\infty) \subseteq {}^*Y \setminus {}^*A = {}^*(Y \setminus A) = {}^*B$ となる。従って $B$ は $Y$ における開集合であるから $\infty$ の近傍であり、 $y \in \mathrm{monad}(\infty) \subseteq {}^*B = {}^*Y \setminus {}^*A$ となるから $y \in {}^*A$ と矛盾する。以上より $\mathrm{monad}(\infty) \subseteq \nu(\infty)$ が得られたから $\mathrm{monad}(\infty) = \nu(\infty)$ である。□

この補題を使って、次の有名な結果が示されます。

【定理4】$X$ がハウスドルフかつ局所コンパクトのとき、上の方法で構成した1点コンパクト化はハウスドルフである。

(証明)

$X$ がハウスドルフであることと第17回【定理4】 ii) より、任意の $x, y \in X$ に対して $x \neq y \to \mathrm{monad}(x) \cap \mathrm{monad}(y) = \emptyset$ である。さらに【補題3】より $\mathrm{monad}(x) \cap \mathrm{monad}(\infty) = \mathrm{monad}(x) \cap \nu(\infty) = \emptyset$ も明らかなので、任意の $x, y \in Y$ に対して $x \neq y \to \mathrm{monad}(x) \cap \mathrm{monad}(y) = \emptyset$ が成り立ち、従って再び第17回【定理4】 ii) より $Y$ もハウスドルフである。□

ついでに、この定理の逆も超準モデルを利用して示しておきましょう。そのために必要になるのが次の補題です。

【補題5】位相空間 $X$ が $Y = X \cup \{ \infty \} \ ( \infty \notin X )$ の部分位相空間であり、かつ $Y$ が $\mathrm{T}_1$ ならば、次が成立する。

\begin{equation} \tag{4}

\forall x \in X \, (\mathrm{monad}_X(x) = \mathrm{monad}_Y(x))

\end{equation}

(証明)

【定理1】より任意の $x \in X$ に対して

\begin{equation*}

\mathrm{monad}_X(x) = \mathrm{monad}_Y(x) \cap {}^*X

\end{equation*}

が成立する。$Y$ が $\mathrm{T}_1$ だから第17回【定理4】 i) より $\infty \notin \mathrm{monad}_Y(x)$ であり、かつ ${}^*Y = {}^*X \cup \{ \infty \}$ だから $\mathrm{monad}_Y(x) \subseteq {}^*X$ すなわち $\mathrm{monad}_Y(x) \cap {}^*X = \mathrm{monad}_Y(x)$ である。従って $(4)$ が成立する。□

この補題を使って、【定理4】の逆が次のように示されます。

【定理6】$X$ の1点コンパクト化 $Y$ がハウスドルフならば、$X$ はハウスドルフかつ局所コンパクトである。

(証明)

$Y$ はハウスドルフだから $\mathrm{T}_1$ であり、【補題5】より $(4)$ が成立する。従って $Y$ のハウスドルフ性と第17回【定理4】 ii) より $X$ もハウスドルフである。任意に $x \in X$ をとると、$Y$ がハウスドルフだから $Y$ における $x$ の開近傍 $A$ と $\infty$ の開近傍 $B$ で $A \cap B = \emptyset$ となるものがとれる。$C = Y \setminus B$ とすると、$C$ はコンパクト空間 $Y$ の閉集合だから、第17回【定理6】 i) より $Y$ においてコンパクトである。従って第17回【定理5】より、

\begin{equation*}

\forall y \in {}^*C \, \exists z \in C \, (y \in \mathrm{monad}_Y(z))

\end{equation*}

が成立するが、$\infty \notin C$ より $C \subseteq X$ であり、これと $(4)$ より

\begin{equation*}

\forall y \in {}^*C \, \exists z \in C \, (y \in \mathrm{monad}_X(z))

\end{equation*}

が成立し、第17回【定理5】より $C$ は $X$ においてもコンパクトである。$A \subseteq C$ だから $C$ は $x$ のコンパクトな近傍であり、$x \in X$ は任意だから $X$ は局所コンパクトである。□

以上でアレクサンドロフの1点コンパクト化に関する諸定理が、超準モデルを使って証明されました。通常の方法に比べて特に簡単になるとは言えませんが、ハウスドルフ性やコンパクト性とモナドとの関係を見通しよく利用することができて、面白い方法だと思います。

(続く)(前記事)(目次)

わかってない奴がわかったつもりで書き留める超準解析(その17) [数学]

【超準解析について生半可な知識しかない僕が、わかったつもりの内容をちょっとずつ書き留めていきます。不正確な内容や誤りもあることをご承知ください。】

(17) 位相空間の超準的考察

第7回で距離空間を超準的に考察しましたが、本記事では一般の位相空間を超準的に考察することにします。位相空間の諸概念が簡単な論理式で表現できて、とても面白いです。

1. 上部構造と広大性原理

位相空間を超準的に考察するためには、超準モデルの「広大性原理」と呼ばれる性質が必要となります。まずこれを極めて雑にですが説明します。

$X$ を無限集合とし、適切な無限集合 $I$ とその上の超フィルターを使って、第6回で示した方法を使って $X$ から超冪 ${}^*X$ を構成します。同一視によって $X \subseteq {}^*X$ とみなし、${}^*X$ は $X$ の真の拡大とすることができます。

さらに考察の対象を広げて、$X$ から始めてその冪集合 $\mathscr{P}(X)$ との和集合 $X \cup \mathscr{P}(X)$ を作り、またその冪集合との和集合を作り、この作業を任意有限回繰り返してできる集合すべての和集合を $\mathcal{U}$ とします。これを「 $X$ の上部構造」と呼びます。また、 ${}^*X$ から始めて同様の操作で作られる「 ${}^*X$ の上部構造」を ${}^*\mathcal{U}$ とします。このとき $\mathcal{U}$ から ${}^*\mathcal{U}$ への写像 ${}^*$ を定義し、任意の $a \in \mathcal{U}$ に対して ${}^*a \in {}^*\mathcal{U}$ を対応させることができます。ただし $x \in X$ に対しては ${}^*x = x$ となります。

本稿ではこうして作った ${}^*\mathcal{U}$ を $\mathcal{U}$ の超準モデルとよび、$a$ に対する ${}^*a$ を $a$ の超準拡大とよぶこととします(あまり標準的なよび方ではないかもしれません)。

集合論言語の論理式 $\varphi(x_1, x_2, \cdots , x_n)$( $x_1, x_2, \cdots , x_n$ 以外に自由変数を持たない)と任意の $a_1, a_2, \cdots , a_n \in \mathcal{U}$ に対して、次の移行原理が成り立ちます。

ここでは「有界論理式」についての詳細は省略します。移行原理によって、任意の $X$ の部分集合 $A, B$ に対して、例えば ${}^*(A \cap B) = {}^*A \cap {}^*B$ や $A \subseteq B \Leftrightarrow {}^*A \subseteq {}^*B$ などの法則が示されます(第1回を参照)。

これに加え、超冪の構成で使用する $I$ とその上の超フィルターをうまくとると、次の広大性原理とよばれる性質が成り立ちます。

本記事では、超準モデルでは常に広大性原理が成立するものとします。

2. 位相空間の基本概念の超準的考察

$\langle X, \mathcal{O} \rangle$ を無限個の元をもつ位相空間とします。$\mathcal{O}$ は開集合系で、以降これを簡単に「位相空間 $X$」と呼びます。$x \in X, A \in \mathscr{P}(X)$ に対して $A$ が $x$ の近傍であるとは、$x \in B \subseteq A$ となる開集合 $B$ が存在することです。$x \in X$ に対して $x$ の近傍の全体を $\mathcal{N}(x)$ とかくこととします。

ここで、超準モデルを使ってモナドと呼ばれる次の集合を定義します。

必ず $x \in \mathrm{monad}(x)$ なので、これは空集合にはなりません。このとき次が成立します。

(証明)

$\Rightarrow$ の証明:モナドの定義から明らか。

$\Leftarrow$ の証明:$\mathrm{monad}(x) \subseteq {}^*A$ とし、$A \notin \mathcal{N}(x)$ を仮定して矛盾を導く。このとき任意の $B \in \mathcal{N}(x)$ に対して $B \not\subseteq A$ であるから $\exists y \in X \, (y \in B \setminus A)$ である。そこで、$\mathcal{N}(x) \times X$ 上の関係 $R$ を

\begin{equation*}

R = \{ \, \langle B, y \rangle \in \mathcal{N}(x) \times X \, \mid \, y \in B \setminus A \, \}

\end{equation*}

によって定めると、任意有限個の $B_1, B_2, \cdots , B_n \in \mathcal{N}(x)$ に対して $B_1 \cap B_2 \cap \cdots \cap B_n \in \mathcal{N}(x)$ だから、

\begin{equation*}

\exists y \in X \, (\langle B_1, y \rangle \in R \land \langle B_2, y \rangle \in R \land \cdots \land \langle B_n, y \rangle \in R)

\end{equation*}

が成り立ち、$R$ は有限共起的である。従って広大性原理によって

\begin{equation*}

\exists y \in {}^*X \, \forall B \in \mathcal{N}(x) \, (\langle {}^*B, y \rangle \in {}^*R)

\end{equation*}

すなわち

\begin{equation*}

\exists y \in {}^*X \, \forall B \in \mathcal{N}(x) \, (y \in {}^*B \setminus {}^*A)

\end{equation*}

が成り立つ。これより

\begin{equation*}

\exists y \in {}^*X \, (y \in \mathrm{monad}(x) \setminus {}^*A)

\end{equation*}

が従い、これは $\mathrm{monad}(x) \not\subseteq {}^*A$ を意味するから矛盾である。□

これを基本として、位相空間の様々な概念を超準モデルの論理式で表すことができます。

(証明)

i) $A$ が開集合 $\quad \Leftrightarrow \quad A$ が $A$ の各点 $x$ の近傍

$\quad \Leftrightarrow \quad \forall x \in A \, (\mathrm{monad}(x) \subseteq {}^*A)$

ii) $A$ が閉集合 $\quad \Leftrightarrow \quad X \setminus A$ が開集合

$\quad \Leftrightarrow \quad \forall x \in X \setminus A \, (\mathrm{monad}(x) \subseteq {}^*X \setminus {}^*A)$

$\quad \Leftrightarrow \quad \forall x \in X \, (x \notin A \to \mathrm{monad}(x) \cap {}^*A = \emptyset)$

$\quad \Leftrightarrow \quad \forall x \in X \, (\mathrm{monad}(x) \cap {}^*A \neq \emptyset \to x \in A)$

iii) $x$ が $A$ の内点 $\quad \Leftrightarrow \quad A$ が $x$ の近傍 $\quad \Leftrightarrow \quad \mathrm{monad}(x) \subseteq {}^*A$

iv) $x$ が $A$ の触点 $\quad \Leftrightarrow \quad x$ が $X \setminus A$ の内点でない $\quad \Leftrightarrow \quad \mathrm{monad}(x) \not\subseteq {}^*X \setminus {}^*A$

$\quad \Leftrightarrow \quad \mathrm{monad}(x) \cap {}^*A \neq \emptyset$

v) $x$ が $A$ の境界点 $\quad \Leftrightarrow \quad x$ が $A$ と $X \setminus A$ の両方の触点

$\quad \Leftrightarrow \quad \mathrm{monad}(x) \cap {}^*A \neq \emptyset \land \mathrm{monad}(x) \cap ({}^*X \setminus {}^*A) \neq \emptyset$

vi) $x$ が $A$ の孤立点 $\quad \Leftrightarrow \quad \exists B \in \mathcal{N}(x) \, (B \cap A = \{ x \} )$

$\quad \Leftrightarrow \quad \exists B \in \mathcal{N}(x) \, (B \subseteq (X \setminus A) \cup \{ x \} \land x \in A)$

$\quad \Leftrightarrow \quad \exists B \in \mathcal{N}(x) \, ({}^*B \subseteq ({}^*X \setminus {}^*A) \cup \{ x \} \land x \in {}^*A)$ (移行原理)

$\quad \Leftrightarrow \quad \exists B \in \mathscr{P}(X) \, (\mathrm{monad}(x) \subseteq {}^*B \subseteq ({}^*X \setminus {}^*A) \cup \{ x \} \land x \in {}^*A)$

$\quad \Leftrightarrow \quad \mathrm{monad}(x) \subseteq ({}^*X \setminus {}^*A) \cup \{ x \} \land x \in {}^*A$

$\quad \Leftrightarrow \quad \mathrm{monad}(x) \cap {}^*A = \{ x \}$

vii) $x$ が $A$ の集積点 $\quad \Leftrightarrow \quad$ $x$ が $A$ の触点であり、かつ孤立点でない

$\quad \Leftrightarrow \quad \mathrm{monad}(x) \cap {}^*A \neq \emptyset \land \mathrm{monad}(x) \cap {}^*A \neq \{ x \}$

$\quad \Leftrightarrow \quad ( \mathrm{monad}(x) \cap {}^*A) \setminus \{ x \} \neq \emptyset$

viii) $A$ が自己稠密 $\quad \Leftrightarrow \quad A$ の各点が $A$ の集積点

$\quad \Leftrightarrow \quad \forall x \in A \, ( ( \mathrm{monad}(x) \cap {}^*A) \setminus \{ x \} \neq \emptyset )$

ix) $A$ が $X$ において稠密 $\quad \Leftrightarrow \quad X$ の各点が $A$ の触点

$\quad \Leftrightarrow \quad \forall x \in X \, ( \mathrm{monad}(x) \cap {}^*A \neq \emptyset )$

□

【定理3】の表の論理式は、第7回で紹介した距離空間における表の右側欄と同じになっていることがわかります。距離空間は位相空間の特別なものなので、この結果は整合が取れています。

3. 分離公理とコンパクト性

2種類の分離公理について、超準モデルによる同値条件を示します。

(証明)

i) $X$ が $\mathrm{T}_1$ である

$\quad \Leftrightarrow \quad \forall x, y \in X \, (x \neq y \to \exists A \in \mathcal{N}(x) \, (y \notin A) \land \exists B \in \mathcal{N}(y) \, (x \notin B))$

$\quad \Leftrightarrow \quad \forall x, y \in X \, (x \neq y \to \exists A \in \mathcal{N}(x) \, (y \notin {}^*A) \land \exists B \in \mathcal{N}(y) \, (x \notin {}^*B))$ (移行原理)

$\quad \Leftrightarrow \quad \forall x, y \in X \, (x \neq y \to y \notin \mathrm{monad}(x) \land x \notin \mathrm{monad}(y))$

ii) $X$ が $\mathrm{T}_2$(ハウスドルフ)である

$\quad \Leftrightarrow \quad \forall x, y \in X \, (x \neq y \to \exists A \in \mathcal{N}(x) \, \exists B \in \mathcal{N}(y) \, (A \cap B = \emptyset))$

$\quad \Leftrightarrow \quad \forall x, y \in X \, (x \neq y \to \exists A \in \mathcal{N}(x) \, \exists B \in \mathcal{N}(y) \, ({}^*A \cap {}^*B = \emptyset))$ (移行原理)

$\quad \Rightarrow \quad \forall x, y \in X \, (x \neq y \to \mathrm{monad}(x) \cap \mathrm{monad}(y) = \emptyset )$

逆に $\forall x, y \in X \, (x \neq y \to \mathrm{monad}(x) \cap \mathrm{monad}(y) = \emptyset )$ かつ $X$ がハウスドルフでないと仮定すると、ある $x, y \in X, x \neq y$ が存在して、

\begin{equation*}

\forall A \in \mathcal{N}(x) \, \forall B \in \mathcal{N}(y) \, (A \cap B \neq \emptyset))

\end{equation*}

すなわち

\begin{equation*}

\forall A \in \mathcal{N}(x) \, \forall B \in \mathcal{N}(y) \, \exists z \in X \, (z \in A \cap B)

\end{equation*}

となる。そこで $(\mathcal{N}(x) \times \mathcal{N}(y)) \times X$ 上の関係 $R$ を、

\begin{equation*}

R = \{ \, \langle \langle A, B \rangle , z \rangle \in (\mathcal{N}(x) \times \mathcal{N}(y)) \times X \, \mid \, z \in A \cap B \, \}

\end{equation*}

によって定めると、$R$ は明らかに有限共起的だから、広大性原理によって、

\begin{equation*}

\exists z \in {}^*X \, \forall A \in \mathcal{N}(x) \, \forall B \in \mathcal{N}(y) \, (z \in {}^*A \cap {}^*B)

\end{equation*}

が成り立つ。よって $\exists z \in {}^*X \, (z \in \mathrm{monad}(x) \cap \mathrm{monad}(y))$ となるが、これは $\mathrm{monad}(x) \cap \mathrm{monad}(y) = \emptyset$ と矛盾する。よって、

$\forall x, y \in X \, (x \neq y \to \mathrm{monad}(x) \cap \mathrm{monad}(y) = \emptyset ) \quad \Rightarrow \quad X$ が$\mathrm{T}_2$(ハウスドルフ)である

□

この定理より、$\mathrm{T}_1$ 空間は「どの点も他の点のモナドに属さない空間」、ハウスドルフ空間は「異なる点のモナドが交わらない空間」とイメージできます。特にハウスドルフ空間を簡単に言うと「モナドがダブらない空間」です。

また、コンパクト性については、次の非常に簡明な同値条件があります。

(証明)

$\Rightarrow$ の証明:$A$ がコンパクトとする。$\exists y \in {}^*A \, \forall x \in A \, (y \notin \mathrm{monad}(x))$ を仮定して矛盾を導く。これをみたす $y$ をとると、任意の $x \in A$ に対して開近傍 $B(x) \in \mathcal{N}(x) \cap \mathcal{O}$ が存在して $y \notin {}^*B(x)$ となる。すると、

\begin{equation*}

\{ \, B(x) \, \mid \, x \in A \, \}

\end{equation*}

は $A$ の開被覆であり、$A$ はコンパクトだから有限個の $x_1, x_2, \cdots , x_n$ がとれて、

\begin{equation*}

A \subseteq B(x_1) \cup B(x_2) \cup \cdots \cup B(x_n)

\end{equation*}

とすることができる。移行原理より、

\begin{equation*}

{}^*A \subseteq {}^*B(x_1) \cup {}^*B(x_2) \cup \cdots \cup {}^*B(x_n)

\end{equation*}

かつ $y \notin {}^*B(x_1) \cup {}^*B(x_2) \cup \cdots \cup {}^*B(x_n)$ だから $y \notin {}^*A$ となるが、これは矛盾である。

$\Leftarrow$ の証明:$\forall y \in {}^*A \, \exists x \in A \, (y \in \mathrm{monad}(x))$ とする。$A$ がコンパクトでないと仮定して矛盾を導く。$A$ の開被覆 $\mathcal{C}$ で、有限個の元をどのようにとっても $A$ の被覆にならないものが存在する。このとき $\mathcal{C} \times A$ 上の関係 $R$ を、

\begin{equation*}

R = \{ \, \langle B, y \rangle \in \mathcal{C} \times A \, \mid \, y \notin B \, \}

\end{equation*}